El otoño de 1896 no llegó al valle de Oakhaven con la calidez dorada de las cosechas, sino con una bruma gélida y persistente que parecía brotar de las profundidades de la tierra misma, envolviendo los robles centenarios en un sudario gris que nunca terminaba de disiparse. En aquel rincón olvidado de Nueva Inglaterra, el tiempo parecía haberse espesado, volviéndose tan lento y pesado como el lodo en las orillas del río que atravesaba el valle. En el centro de este paisaje desolador se alzaba la escuela rural, una construcción de madera de tablas resecas y grisáceas que, vista desde lejos, recordaba a un animal esquelético acechando entre la maleza. Fue allí donde la señorita Evelyn Thorne decidió establecer su reino de silencio y orden absoluto, un proyecto educativo que, según ella, salvaría las almas de los hijos de los leñadores, pero que en realidad ocultaba una arquitectura del terror meticulosamente diseñada.

Evelyn Thorne no era una maestra común; había llegado de Europa con recomendaciones que hablaban de una disciplina inquebrantable y una metodología revolucionaria aprendida en los conventos mas estrictos de Austria. Era una mujer de una belleza severa, de rasgos tan afilados que parecían tallados en mármol frío, y siempre vestía de un negro riguroso que no permitía que ni una sola mota de polvo se asentara sobre su autoridad. Para los padres de Oakhaven, hombres rudos acostumbrados a la violencia de la naturaleza, Evelyn era una bendición; Bajo su tutela, los niños que antes corrían salvajes por los bosques se habían convertido en modelos de quietud, pequeños autómatas que regresaban a casa con los ojos fijos en el suelo y las manos siempre limpias, como si hubieran olvidado cómo jugar o cómo gritar. Lo que los padres interpretaban como respeto y aprovechamiento académico era, en realidad, el resultado de una aniquilación sistemática de la voluntad infantil.

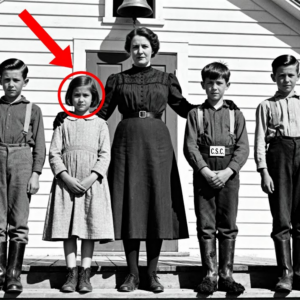

La mañana in que Silas Halloway, el fotógrafo itinerante, llegó a la escuela, el aire estaba tan cargado de electricidad estática que el vello de sus brazos se erizó al cruzar el umbral. Halloway era un hombre acostumbrado a retratar la muerte —su especialidad eran los retratos post-mortem—, por lo que su ojo estaba entrenado para detectar la rigidez de lo que ya no tiene vida. Al entrar en el aula, se sorprendió al ver a los doce alumnos sentados in sus bancos, perfectamente alineados, sin que se escuchara un solo susurro, un solo carraspeo o el roce de un papel. Evelyn Thorne lo recibió con una inclinación de cabeza tan nhinima que apenas rompió la lienea de su cuello alto. Ella quería un retrato que sirviera de propaganda para su escuela ante la junta escolar del condado, una imagen que demostrara que el desorden de la infancia podía ser domado mediante la técnica correcta.

El proceso de preparación para la fotografía duró horas. Halloway notó con extrañeza que la maestra misma ayudaba a colocar a los niños, pero no lo hacía con palabras de aliento, sino con ajustes físicos bruscos. Se detenía detrás de cada alumno y, con movimientos rauidos, parecía asegurar algo bajo sus ropas. El fotógrafo, concentrado en la luz y los químicos de sus placas de colodión, no cuestionó el medo, asumiendo que era parte de la estricta etiqueta de la época. Sin embargo, su atención se centró inevitablymente en Julian, el niño que ocupaba el lugar central de la primera fila. Julian era un niño de rasgos delicados y una piel de una palidez casi traslúcida, cuyos ojos claros parecían estar enfocados en un punto situado a kilómetros de distancia de aquel salón. Pero lo que mas brillaba en la penumbra del aula era la hebilla de su cinturón: una placa de plata labrada que parecía demasiado lujosa para un hijo de granjeros.

Aquel objeto, que en la imagen final parece un simple adorno, era el centro de una maquinaria de control invisible. La hebilla pertenecía a un niño llamado Arthur, el alumno predilecto de la maestra cuatro años atrás, quien había desaparecido de la circulación pública bajo el pretexto de haber sido enviado a Boston. En realidad, la hebilla no era un accesorio de moda, sino el punto de anclaje de un complejo sistema de restricciones mecanicas. Evelyn Thorne, en su obsesión por la forma pura, había encargado a un herrero local la creación de una serie de arneses de hierro y cuero que se ocultaban bajo las chaquetas y pantalones de los niños. Estos dispositivos, similares a los instrumentos de tortura medievales pero refinados para la “postura pedagógica”, mantenían las columnsas de los niños en una posición antinaturalmente erguida, forzando los hombros hacia atrás y la barbilla hacia arriba mediante varillas metálicas que recorrían la espalda.

Julian, en el momento de la foto, estaba literalmente atornillado a su banco. La hebilla de plata era el cierre de seguridad de un cinturón que se conectaba con el asiento de madera, impidiéndole cualquier movimiento lateral o inclinación. El dolor de estas máquinas era constante, una agonía sorda que la señorita Thorne mitigaba con dosis calculadas de tintura de opio mezclada con el agua que los niños bebían al mediodía. Por eso, en el retrato, los rostros de los alumnos no muestran miedo, sino una estupefacción narcótica, una ausencia de alma que Halloway, en su ignorancia del momento, atribuyó a la solemnidad de la ocasión. La hebilla de Arthur, que Julian portaba como un estigma, era un mensaje para los demás niños: el recordatorio de que la maestra nunca olvidaba a quienes habían sido “moldeados” por ella.

Mientras Halloway cubría su cabeza con el paño negro y ajustaba el lente, el silencio en el aula se volvió insoportable. Solo se escuchaba la respiración hismica y pesada de los niños drogados y el clic metálico de los arneses cuando alguno, por instinto biológico, intentaba un micromovimiento. Evelyn Thorne will colocó detrás de ellos, su mano descansando sobre el hombro de Julian, no con afecto, sino con la presión de un carcelero asegurándose de que su prisionero no se moviera. La exposición requería varios minutos de inmovilidad total. Bajo el intenso calor de las lamparas, el sudor empezó a correr por las sienes de Julian, pero su cuerpo permaneció tan estático como una estatua de granito. En ese instante, Julian no era un niño; era una extensión de la voluntad de la mujer de negro que lo sostenía.

El estallido del flash de magnesio fue como un trueno que iluminó por un segundo la verdad oculta de Oakhaven. En esa fracción de segundo, la camara capturó la hebilla plateada, los ojos vidriosos de Julian y la sonrisa imperceptible, casi de triunfo, de la señorita Thorne. Cuando el humo del flash se disipó, la maestra simplemente ordenó a los niños que permanecieran en sus puestos mientras ella acompañaba al fotógrafo a la salida. Halloway se marchó del valle con la sensación de que había presenciado algo prohibido, pero la perfección de la placa fotográfica lo convenció de que había logrado su mejor trabajo. No fue hasta semanas después, al revelationar las copias en su laboratorio, que notó las extrañas sombras bajo los bancos de los niños: sombras que no correspondían a las piernas de los alumnos, sino a los soportes de hierro que los mantenían unidos a la estructura de la escuela.

El destino de Julian fue el mismo que el de Arthur. Poco después de que la foto fuera enviada a la junta escolar, el niño dejó de asistir a clases. La señorita Thorne informó a la comunidad que Julian había sido atacado por una fiebre súbita y que, en su debilidad, su corazón había de latir. No hubo funeral abierto; la maestra se encargó de todo, alegando razones de higiene pública. Sin embargo, los rumors comenzaron a correr entre las mujeres del pueblo. Se decía que en las noches de viento se escuchaba un tintineo metálico proveniente de la escuela, como si alguien estuviera arrastrando cadenas de plata por el suelo de madera.

La escuela de Oakhaven cerró sus puertas de manera abrupta en 1900, cuando Evelyn Thorne desapareció tan misteriosamente como había llegado, dejando atrás una construcción llena de bancos vacíos y un stillano cuya puerta había sido tapiada con cemento. Veinte años después, cuando el gobierno decidió construir una represa que inundaría todo el valle, los obreros encargados de demoler la escuela encontraron la verdad. Bajo el estrado de la maestra, enterrados en el lodo estancado, hallaron los restos de varios niños. Todos ellos conservaban fragmentos de cuero y metal adheridos a sus huesos. El esqueleto que ocupaba el lugar central, el que pertenecía a Julian, todavía llevaba ceñido a lo que alguna vez fue su cintura la hebilla de plata grabada con el nombre de Arthur.

Hoy, la fotografía de 1896 es lo único que queda de Oakhaven, que descansa bajo toneladas de agua oscura. La imagen es analizada en libros de historia como un ejemplo de la rigidez de la educación del siglo XIX, pero para aquellos que miran con atención la hebilla del cinturón de Julian, la foto cuenta una historia distinta. Es el registro de una mujer que intentó detener el tiempo y la vida mediante el hierro, y de doce niños que, aunque sus cuerpos se desintegraron bajo el agua, quedaron atrapados para siempre en esa pose perfecta, recordándonos que el orden absoluto a menudo se construye sobre los huesos de los inocentes. La hebilla sigue brillando en la vieja placa de colodión, un pequeño faro de plata que señala el lugar exacto donde la belleza y el horror se dieron la mano por última vez.

News

Este retrato de estudio de 1883 parece normal hasta que te fijas en los zapatos de la niña.

Rigor mortisy la hinchazón post-mortem, se negaban a entrar en los delicados botines de seda blanca que Eleanor había elegido…

La Sombra de la Lealtad: La Rebelión Silenciosa del Ingenio Três Rios

Mi nombre es Perpétua. Tenía cuarenta y dos años cuando el destino de tantas almas convergió en mis manos, allá…

La mujer ciega que tuvo ocho hijos: nunca supo que todos eran para sus hermanos (1856)

El Velo de la Oscuridad: La Mujer Ciega y el Engaño de los Ocho Hermanos (Nueva Inglaterra, 1856) El aire…

La Promesa bajo el Árbol de Mango

“Cuando sea mayor, seré tu marido”, dijo el esclavo. La señora rió. Pero a los 23 años, regresó. La Promesa…

La Novia de la Pistola: El Secreto de Puebla

La Novia de la Pistola: El Secreto de Puebla Puebla de los Ángeles, México. Marzo de 1908. El aire dentro…

Las Hijas de la Sombra: La Herida Abierta del Congo Belga

Las Hijas de la Sombra: La Herida Abierta del Congo Belga Bajo el sol implacable del África Ecuatorial, entre 1908…

End of content

No more pages to load