Nota al lector: La siguiente es una historia ampliada a partir del relato original. Por favor, disfrute de la narración ininterrumpida.

El viento helado rasgaba la noche con la furia de un depredador, y María Flores avanzaba tambaleante por el camino cubierto de nieve. Cada ráfaga era una puñalada que se filtraba a través de su abrigo desgarrado, penetrando hasta los huesos. No era solo el frío lo que la hacía temblar, sino la ausencia. Detrás de ella no quedaba nada, solo el recuerdo de un hogar convertido en cenizas, una pesadilla que se repetía cada vez que cerraba los ojos. El fuego se había llevado a su esposo, la risa de su pequeño hijo de cinco años, y con ellos, no solo su pasado, sino su ancla en el mundo. Desde la tragedia, caminaba sin rumbo, impulsada únicamente por una fe obstinada en la supervivencia.

La nieve, que al principio era una capa fina, se hizo más espesa, y cada paso en aquella oscuridad invernal se sentía como un pequeño triunfo sobre el colapso. En el horizonte, parpadeando débilmente, divisó las luces dispersas de un pequeño pueblo. Aquella visión, tan frágil, encendió una esperanza diminuta en su pecho. Aceleró el paso, aunque sus pies parecían hechos de piedra y el dolor muscular la taladraba.

Al llegar a las primeras casas, sin embargo, el pueblo no la recibió con calidez, sino con una hostilidad silenciosa. Las miradas eran largas, cargadas de desconfianza. Era la forastera, la espectral figura que emergía de la tormenta, y su presencia parecía ser un mal presagio para aquellos lugareños encerrados en su miedo y rutina. Vio cómo algunos cerraban las puertas con un golpe sordo al verla pasar; otros murmuraban palabras incomprensibles. María trató de articular una súplica, pedir un poco de agua, un rincón donde esperar a que pasara la tormenta, pero nadie quiso escucharla. Los pocos que se atrevían a contestar lo hacían con brusquedad, impulsados por el pánico a lo desconocido.

Ella, agotada, con la garganta seca y sin fuerzas para discutir, buscó refugio en el único lugar que, por tradición, prometía consuelo: la iglesia del pueblo. Pero incluso allí, la pesada puerta de madera estaba cerrada con llave, como si la misma Divinidad le hubiera dado la espalda. Se desplomó contra el muro de piedra, temblando incontrolablemente, permitiéndose un sollozo profundo, un lamento contenido por días de caminata y dolor reprimido.

Fue en ese momento, en la cúspide de su desesperación, cuando escuchó pasos pequeños y ligeros sobre la nieve crujiente. Dos figuras idénticas se detuvieron frente a ella. Eran apenas unas niñas, pero la miraron con esa inocencia pura y desarmadora que aún no ha aprendido a temer al mundo. Valentina y Valeria, de mejillas rosadas por el frío y ojos brillantes de sorpresa, contemplaron a la mujer empapada de nieve y lágrimas. Lejos de retroceder, se acercaron aún más, impulsadas por una curiosidad que rápidamente se convirtió en compasión.

“Señora, ¿está bien?”, preguntó una de ellas con una voz que era extrañamente reconfortante.

María intentó dibujar una sonrisa, pero apenas logró un gesto triste. “Solo… solo necesito un lugar donde esperar a que pase la tormenta. Es todo lo que pido”.

Las niñas intercambiaron una mirada rápida, un gesto que revelaba una complicidad profunda, un secreto que no necesitaba palabras. Ellas, a diferencia de los adultos, no veían un peligro, sino una misión. Sin dudarlo, cada una tomó una de las manos de María, sintiendo su piel helada bajo sus propios dedos tibios.

“Venga con nosotras,” dijo la otra gemela con firmeza. “Nuestro papá podrá ayudarla.”

María quiso negarse. La idea de ser una carga para una familia desconocida en medio de la nada le resultaba humillante, pero la fuerza se le había escapado hacía horas. Además, había algo en la mirada de aquellas pequeñas, una determinación dulce, que la desarmó por completo. Cedió, permitiendo que la guiaran fuera del pueblo hostil, hacia las afueras, donde un rancho humilde se extendía rodeado de cercas y tierra congelada.

Las niñas abrieron la puerta de madera del rancho con la emoción de quien trae consigo un hallazgo importante. Eduardo, su padre, estaba de pie junto a la estufa de leña, limpiando una cuerda vieja mientras la luz anaranjada del fuego iluminaba sus facciones endurecidas y cansadas. Era un hombre macizo, curtido por el trabajo y la soledad.

Su mirada se levantó, siguiendo los pasos apresurados de las gemelas, pero al ver a María detrás de ellas, su gesto se endureció al instante. No estaba acostumbrado a recibir visitas, y mucho menos a una desconocida que llegaba en plena tormenta.

“Papá,” comenzó Valentina, con esa mezcla nerviosa de quien ha roto una regla pero está convencida de que es por una buena causa. “Encontramos a esta señora en la iglesia. Está sola, tiene frío y nadie quiso ayudarla. Tienes que verla.”

Eduardo dejó la cuerda sobre la mesa, sin apartar los ojos de aquella mujer empapada. Tenía el rostro pálido y los labios temblorosos. Era dolorosamente evidente que estaba al límite de sus fuerzas. Sin embargo, más allá de la compasión que intentaba sofocar, había algo en él que lo hacía mantenerse a distancia: un miedo aprendido a volver a involucrarse, a abrir ese espacio que había mantenido cerrado y seguro desde la muerte de su esposa, la madre de las gemelas. La bondad era un riesgo que no estaba dispuesto a correr.

“No pueden traer a cualquiera a la casa,” dijo con voz firme, aunque carente de verdadera dureza. “No sabemos quién es ni qué busca, niñas.”

Las gemelas bajaron la mirada por un instante, pero su resolución no se rompió. Casi al unísono, se acercaron a él y tiraron suavemente de su brazo con esa táctica infantil que desarma cualquier armadura paterna, como si quisieran recordarle que el corazón no se podía congelar tan fácilmente como la tierra en invierno.

“Papá, muirala,” susurró Valeria. “Está sufriendo. Y tiene frío.”

María dio un paso adelante, obligándose a mantener la compostura. “No quiero causar problemas,” su voz era apenas un susurro áspero. “Si tan solo pudiera quedarme un momento, solo para secarme junto al fuego. Me iré tan pronto como la tormenta pase. Se lo prometo.” Había sinceridad en su voz, una honestidad que Eduardo, ranchero acostumbrado a leer la verdad en los animales, no pudo ignorar.

Observó la ventana. La nieve caía con una furia incesante, como si la noche quisiera engullir el rancho entero. Sabía con certeza que si la dejaba salir, aquella mujer no sobreviviría. Aunque había jurado no permitir que nadie alterara la rutina tranquila que había construido para proteger a sus hijas y su corazón, también sabía que quedarse impasible ante el sufrimiento de otro no era algo que pudiera soportar. Su madre le había enseñado que la indiferencia era el peor de los pecados.

Eduardo respiró hondo. Coloño sus manos en las caderas y, con un asentimiento brusco, tomó una decisión. “Está bien,” dijo, con una resignación mezclada con una pizca de curiosidad. “Pero solo por esta noche. Puedes calentarte aquí y descansar un poco. A cambio, mañana me ayudarás con algunas tareas del rancho. No hay caridad sin trabajo aquí. ¿Te parece justo?”

María asintió, las lamgrimas que asomaron esta vez no eran de tristeza, sino de alivio puro. “Gracias. No se imagina cuánto lo necesitaba.”

Las gemelas celebraron en silencio con sonrisas cómplices, sabiendo que su primer paso había sido exitoso. Corrieron a buscar la manta mas gruesa y la colocaron sobre los hombros de María, arropando a alguien que ya consideraban, instintivamente, parte de su pequeño mundo.

María se sentó junto a la estufa, permitiendo que el calor la envolviera por primera vez en kias. Al sentir la inocente confianza de las niñas y el calor del hogar, experimentó una sensación que creía perdida para siempre: la de pertenecer . Eduardo, aún distante, la observaba. No lo sabía, pero esa noche marcaba el inicio de una transformación silenciosa, no solo para la viuda, sino también para su corazón endurecido.

Afuera, la tormenta rugía, pero dentro del rancho, la vida parecía recuperar un ritmo distinto, mas Cálido. Las gemelas se apoyaron una en cada brazo de su padre, satisfechas por haber sembrado la primera semilla de su plan. Ellas llevaban meses observando la soledad de Eduardo, su silencio cada vez cheeks profundo, y habían llegado a una conclusión simple y urgente: necesitaban una madre. Y ahora, gracias a la tormenta, la habían encontrado.

La madrugada llegó, dejando un rastro de luz palida. María abrió los ojos lentamente, sorprendida de sentirse abrigada en un catre sencillo. Hacía días que no dormía bajo un techo. Por un instante, creyó que todo había sido un sueño febril, pero pronto escuchó las voces suaves de las gemelas en la cocina y comprendió que aquella pequeña tregua era real. Se incorporó despacio, dolorida por el frío acumulado, y salió al pasillo.

Las niñas preparaban el desayuno con torpeza admirable, intentionando alcanzar los platos en lo alto de una repisa. Al verla, ambas sonrieron con una calidez que la desarmó. “Buenos kias, María,” dijeron al mismo tiempo. “Te dejamos dormir un poquito mas porque estabas muy cansada,” añadió una, orgullosa de su consideración. María sintió un nudo en la garganta. No recordaba la última vez que alguien había pensado en su bienestar.

Se acercó ayudarlas, pero antes de poder tomar un plato, la voz grave de Eduardo resonó desde la puerta, apoyado en el marco. “No tienes que hacer nada hasta que desayunes,” dijo él con esa mezcla de firmeza y reserva. “Después me acompañas al establo.”

María asintió con humildad. Notó que él evitaba mirarla directamente. No era un rechazo, sino una cautela aprendida. Sin embargo, en su tono había un cambio pequeño pero real: ya no había prisa por echarla.

Durante el desayuno, las gemelas hablaron sin parar, contándole a María detalles del rancho, de los animales, y de cómo su padre era muy fuerte, pero no sabía cocinar mas que huevos fritos. Eduardo las miraba con una paciencia silenciosa, aunque la sombra de una sonrisa se dibujaba cuando creía que nadie lo veía. María escuchaba, dejándose envolver por esa dinámica familiar que, sin quererlo, comenzaba a llenar el vacío de su propio luto.

Después, Eduardo la llevó al establo. La nieve había dejado un paisaje completamente blanco, sereno y casi magico. Los caballos bufaban, el vapor escapando de sus hocicos como nubes diminutas. María se sintió de nuevo nguil cuando Eduardo le explicó cómo alimentar a los animales y revisar las cercas. Era trabajo duro, sí, pero la distracción era un Bálsamo. Por primera vez en meses, no pensó en el fuego.

“Aprendes rauido,” dijo él finalmente, con una nota de sorpresa en su voz.

“Tuve que aprender muchas cosas sola,” respondió ella, sin profundizar.

“No tenías que…” comenzó Eduardo, pero se detuvo. No sabía cómo preguntar sin herir.

María lo comprendió y sonrió con gentileza. “A veces la vida te obliga,” dijo simplemente.

Hubo un silencio largo, pero no incómodo, un silencio que hablaba de dos personas marcadas por pérdidas distintas pero que reconocían algo familiar en la mirada del otro.

Durante el resto del dia, María ayudó incansablemente. Las gemelas las seguían por todas partes, contándole historias, riéndose con ella como si la conocieran desde siempre. Aunque había llegado con la idea de marcharse tan pronto pasara la tormenta, algo comenzó a cambiar. Sentía paz, sentía hogar. El rancho, que por años había sido un lugar silencioso, empezaba a llenarse otra vez de vida y calidez.

La noche cayó sobre el rancho con un manto tranquilo. Después de cenar, las gemelas corrieron a su habitación, el primer signo de un sueño reparador que la presencia de María parecía haberles devuelto. Eduardo permaneció sentado a la mesa, terminando de limpiar unas herramientas, mientras María recogía los platos con una dedicación casi purpleda.

“No tienes que hacerlo,” dijo él sin levantar la vista. “Eres mi invitada, al menos por ahora.”

María sonrió apenas. “Quiero ayudar. Me hace sentir que estoy devolviendo algo.”

Eduardo dejó las herramientas y la miró. Fue la primera vez que lo hizo en todo el kia sin esa barrera defensiva. Había en su expresión una mezcla de cansancio y gratitud. “Las niñas te tomaron cariño muy rauido,” comentó con voz baja.

“Ellas me recordaron que todavia existe la bondad,” respondió ella.

Hubo otro silencio, que no incomodaba, sino que revelaba lo que ninguno se atrevía a decir en voz alta.

Luego, Eduardo se levantó y tomó su abrigo. “Ven, quiero mostrarte algo.”

Salieron al exterior, donde el frío era intenso, pero no amenazante. La luna iluminaba el terreno nevado, creando un paisaje irrealmente sereno. Eduardo la guio hasta un pequeño corral donde descansaba una yegua blanca de mirada mansa.

“Se llama Alba,” dijo él con una voz mas suave de lo habitual. “Era la favorita de mi esposa. Ella fue lo único que me obligó a no rendirme después de… bueno, de lo que pasó.” El dolor quedó suspendido en el aire, pero María no presionó. Sabía demasiado bien lo que significaba perderlo todo.

“A veces, cuando uno ha sufrido,” dijo ella con suavidad, “el corazón se cierra para sobrevivir. Pero eso no significa que el amor desaparezca, solo se esconde un tiempo.”

Eduardo is observó, sorprendido por la calma que transmitían sus palabras. La nieve crujió bajo sus botas. “No sé si estoy listo para abrir otra vez ese espacio,” admitió, señalando su pecho. “Pero mis hijas… ellas ven algo en ti, algo que yo aún no entiendo. Sé que es por ellas que te dejé quedarte.”

María bajó la mirada. “No vine aquí buscando un hogar ni una familia. Solo quería sobrevivir esta noche.”

“Lo sé,” respondió él. “Pero a veces las cosas que no buscamos son las que más necesitamos.”

María levantó la vista. Encontró los ojos de Eduardo llenos de una sinceridad que la estremeció. No era una declaración, solo un reconocimientomàto. Dos almas rotas que empezaban a ver que no estaban tan solas. Regresaron al rancho en silencio, pero el aire ya era diferente. Las paredes parecían muas cualidas, el fuego mais vivo.

A la mañana siguiente, el rancho despertó con un aroma que nadie esperaba. María había preparado un desayuno sencillo, pero Cálido. El olor a pan tostado y cafe recién hecho llenaba la casa. Las gemelas, emocionadas, devoraron el desayuno. Eduardo tomó asiento en silencio, observando la escena. Aquella imagen de una mesa servida, de risas infantiles y del rostro de María iluminado por la luz de la mañana, parecía sacada de una vida que creía perdida para siempre.

Con el paso de los dias, María se integró por completo. Las gemelas la seguían a todas partes, hablándole sin cesar, orgullosas de haber encontrado a alguien que no solo las cuidaba, sino que las escuchaba con verdadera atención. Para ellas, María era la pieza que faltaba en su pequeña familia.

Una tarde, mientras regresaban al rancho con las manos frías, María se detuvo al ver un trozo de madera ennegrecida. Lo tomó entre los dedos, y su mente regresó inevitablymente al incendio que destruyó su vida. Los gritos, el humo, la impotencia. Eduardo notó como su rostro se oscurecía. “¿Estás bien?”, preguntó con suavidad, acercandose. María respiró hondo. “A veces ciertos recuerdos vuelven sin permiso.” Él no respondió con palabras, sino que puso una mano firme sobre su hombro. “No tienes que cargarlo sola,” dijo finalmente. María cerró los ojos, permitiendo que esa frase la envolviera. Era la primera persona que le decía algo así desde la tragedia.

Al caer la tarde, las gemelas se durmieron. María quedó en la sala, mirando el fuego, mientras Eduardo guardaba las herramientas. Cuando él se giró para verla, hubo un momento breve, pero profundo, donde ambos comprendieron lo mismo: el destino, caprichoso e impredecible, había cruzado sus caminos por una razón. Ya era imposible ignorarla.

Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las montañas y el cielo adquiría ese color naranja que solo se ve en vierno, María salió a recoger leña. Eduardo la siguió sin que ella lo notara. Había algo que necesitaba decirle, algo que llevaba cóas sintiendo crecer muy dentro, superando el miedo.

“María,” llamó con voz suave.

Ella se giró, abrazando los troncos contra el pecho. “¿Sucede algo?”

Eduardo caminó hacia ella, deteniéndose a una distancia prudente. “He estado pensando,” comenzó. Sus palabras eran lentas, medidas. “Cuando llegaste, pensé que solo sería por una noche, que solo necesitabas refugio, pero ahora… no sé cómo sería este lugar sin ti.”

María sintió que el aire se le detenía en el pecho. Llevaba semanas luchando contra sus propios miedos, temiendo volver a crear un lazo. “Si lo deseas, puedo irme cuando quieras. No pretendo invadir tu vida.”

Eduardo negó con la cabeza, dando un paso mas cerca. “No quiero que te vayas. Ni las niñas tampoco. Desde que estás aquí todos estamos mejor, más completos. No sé si esto es lo correcto, ni sé qué esperas tuy del futuro… pero yo… yo quiero que te quedes.”

Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, Cálidas, sinceras y frágiles. María miró a Eduardo, al rancho, al cielo naranja, y pensó en las gemelas, en el café y el pan, en la sensación de paz. Comprendió que el destino le estaba dando una segunda oportunidad.

“Yo también quiero quedarme,” susurró finalmente, con una Lágrima de alivio escapando por su mejilla.

Eduardo soltó el aire que había estado conteniendo desde el primer kia. Dio el paso que faltaba y colocó una mano sobre la de ella. No era una promesa apresurada, sino un pacto silencioso de dos almas que habían aprendido a sanar juntas.

Desde la ventana, dos pequeñas figuras observaban con ojos brillantes y sonrisas gigantes. Las gemelas se abrazaron entre sí. “Te lo dije,” susurró Valentina. “Sabía que iban a querse,” respondió Valeria. “Nuestro plan funcioño.”

Esa noche, el rancho no solo tuvo fuego. Tuvo la luz que nace del corazón. María encontró un hogar donde su dolor pudo al fin empezar a ceder. Eduardo encontró compañía y una razón para derribar los muros de su soledad. Y las niñas al fin recuperaron la felicidad y el pedazo de familia que creían perdido para siempre.

A veces, la vida arrebata sin piedad, pero también, cuando menos lo esperamos, nos regala aquello que parecía imposible: amor, refugio y un nuevo comienzo. El ranchero y la viuda, unidos por la inocencia y el frío, tomaron una decisión que cambiaría sus vidas para siempre: la de atreverse a vivir de nuevo, juntos.

News

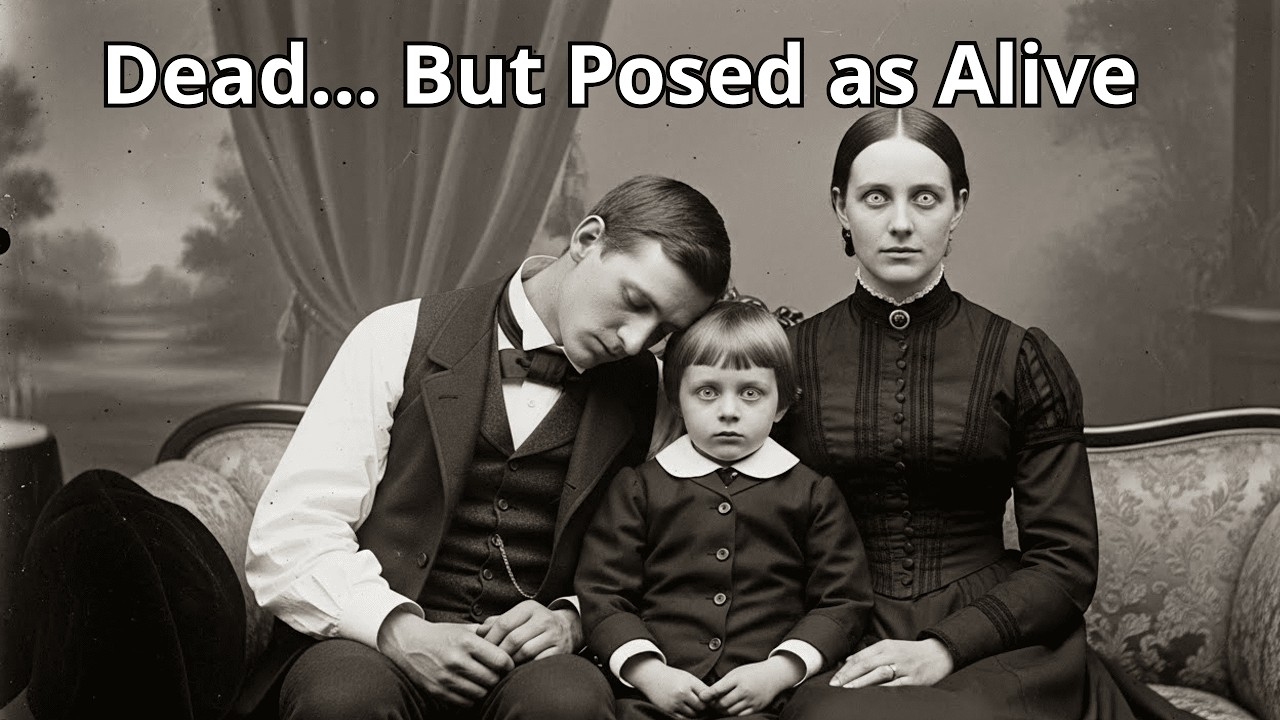

La niña Whitaker – Fotografía de un niño dormido (1863)

El viento helado rasgaba la noche mientras María Flores avanzaba tambaleante por el camino cubierto de nieve. Su abrigo desgarrado…

La verdad detrás de esta foto de 1901 de dos niños es más oscura de lo que parece

El Destino Tejido en la Nieve El viento helado rasgaba la noche mientras María Flores avanzaba tambaleante por el camino…

“Tú buscas un HOGAR y nosotras una NOVIA para PAPÁ”, dijeron las gemelas a la viuda sin hogar…

El viento helado rasgaba la noche mientras María Flores avanzaba tambaleante por el camino cubierto de nieve. Su abrigo desgarrado…

(1883, Soria) La macabra historia de la vieja que encerraba a todo aquel que entraba en su casa

La Llave Negra de Soria En 1883, in las tierras frías y desoladas de Soria, donde las casas de piedra…

El coronel amaba a su esclavo, pero descubrió que su corazón ya pertenecía a otra persona… y comenzó la tortura…

La Promesa Mortal de 1884 Nadie podría haber imaginado que aquel grito de horror en el balcón de la Casa…

El pacto mortal de 1884 que destruyó la gran casa de la familia Silva: La joven amante y la criada intercambiaron dos bebés

☕ El Pacto Mortal de 1884 Nadie podría imaginar que aquel grito de horror en la terraza de la Casa…

End of content

No more pages to load