El Lazo y la Mentira: Desenterrando la Verdad Oscura del Instituto Milbrook

El sol de la tarde se filtraba por las polvorientas ventanas del ático de la difunta abuela de Amanda, en Boston, proyectando largas sombras sobre décadas de recuerdos acumulados. Cajas de cartón se alineaban en las paredes, cada una una cápsula del tiempo esperando ser abierta. Amanda había estado evitando esta tarea durante tres meses desde que su abuela, Dorothy, había fallecido a los 94 años. Pero hoy, finalmente, encontró el coraje. Dorothy había sido enfermera, una mujer de pocas palabras, pero de profunda compasión. Rara vez hablaba de sus inicios de carrera, desviando las preguntas con una sonrisa amable y un cambio de tema. “Algunas historias no me corresponden contarlas,” solía decir, con la mirada distante.

Amanda abrió un baúl de cuero escondido bajo viejas colchas. Dentro, encontró pilas de fotografías en tono sepia, con los bordes desgastados por el tiempo. La mayoría mostraban grupos de enfermeras con uniformes blancos impecables posando frente a un imponente edificio de ladrillos. La estructura parecía institucional, austera, con rejas en las ventanas superiores que enviaron un escalofrío involuntario por la espalda de Amanda. Mientras revisaba las imágenes, una fotografía se deslizó de entre las páginas de un viejo diario y aterrizó boca arriba en el suelo de madera. Amanda la recogió con cuidado, sus instintos de periodista inmediatamente activados.

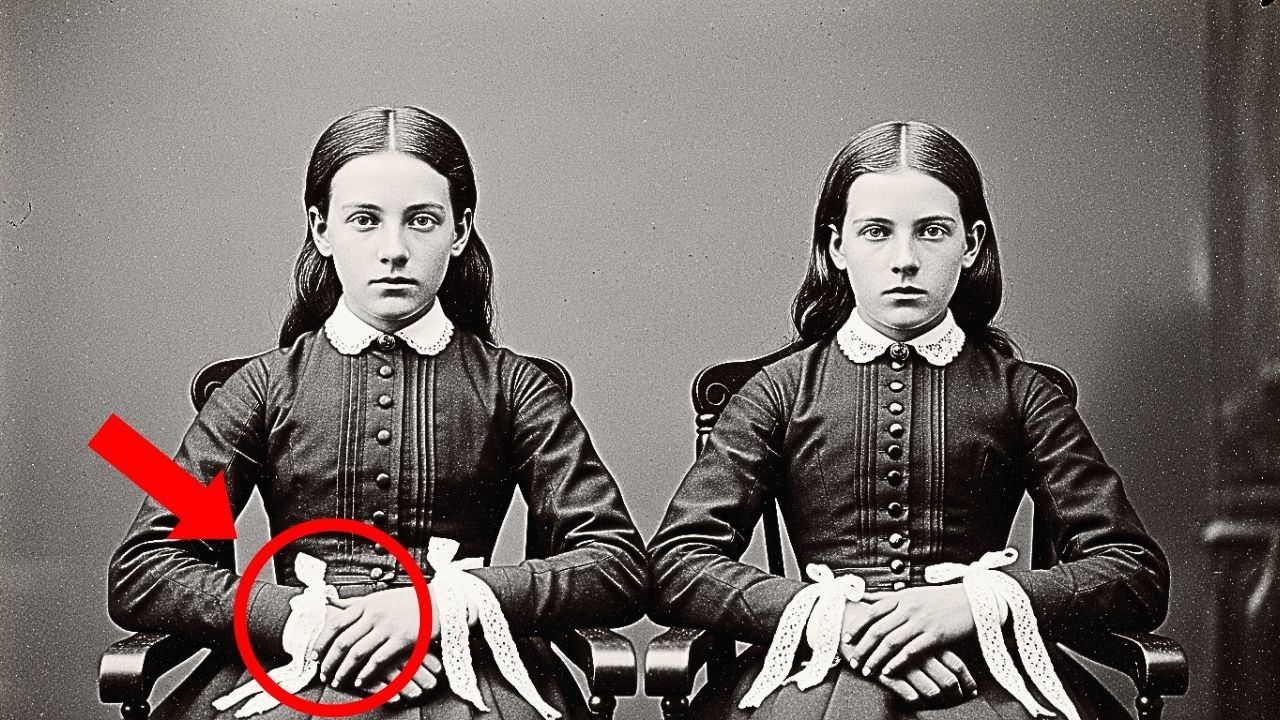

Dos niñas jóvenes, tal vez de 12 o 13 años, estaban sentadas rígidamente en sillas de madera. Sus vestidos oscuros eran idénticos, abotonados hasta el cuello. Sus rostros mostraban una expresión que Amanda no podía nombrar del todo. No era tristeza exactamente, sino una ausencia de emoción que parecía antinatural para niñas. Lo que más le llamó la atención fueron los lazos de encaje blanco atados alrededor de las muñecas de cada niña, delicados y decorativos contra la severidad de su vestimenta. Algo en la imagen se sentía mal. Amanda dio la vuelta a la fotografía. En tinta desvanecida, alguien había escrito: “Instituto Milbrook para Niñas Descarriadas, Massachusetts, 1878. Que Dios nos perdone.” La frase envió hielo por sus venas. Que Dios nos perdone. No Dios las bendiga o en cariñoso recuerdo, sino perdónanos.

Amanda sostuvo la fotografía a la luz de la ventana, examinándola más de cerca. Los lazos parecían apretados, quizás demasiado apretados, y justo debajo de ellos, apenas visible en la vieja fotografía, la piel parecía descolorida, más oscura de lo que debería. Su abuela había guardado esta fotografía por una razón. Y esa razón, sospechaba Amanda, estaba enterrada en una verdad que alguien se había esforzado mucho por ocultar. Extendió la mano hacia su ordenador portátil. La investigación había comenzado.

Amanda pasó la mañana siguiente en la Biblioteca Pública de Boston, su ordenador abierto junto a pilas de registros históricos. El Instituto Milbrook para Niñas Descarriadas había existido desde 1868 hasta 1923, 55 años de funcionamiento antes de cerrar abruptamente. Los registros oficiales eran sorprendentemente escasos, solo breves menciones en directorios de la ciudad y algunos documentos administrativos. Niñas descarriadas, el término le revolvió el estómago a Amanda. A finales del siglo XIX, esa etiqueta podía significar casi cualquier cosa: niñas que respondían, que se negaban a matrimonios concertados, que mostraban interés por la educación más allá de lo considerado apropiado, niñas que eran simplemente inconvenientes.

Encontró un artículo de periódico del Boston Daily Globe con fecha de septiembre de 1923: “Instituto Milbrook Cierra sus Puertas en Medio de la Controversia.” Pero el artículo en sí era frustrantemente vago, mencionando solo “irregularidades administrativas” y “preocupaciones planteadas por antiguos miembros del personal”. Sin detalles, sin explicaciones. Amanda fotografió el artículo y continuó buscando. En la base de datos de los Archivos Estatales de Massachusetts, encontró los documentos de constitución que enumeraban la misión fundacional del instituto: “proporcionar corrección moral y formación doméstica a niñas de carácter incierto y disposición problemática.” Corrección moral. Los eufemismos de la época no podían enmascarar del todo lo que eso significaba.

Por la tarde, Amanda había creado una línea de tiempo. Sacó la fotografía de nuevo, estudiando cada detalle bajo la lámpara de su escritorio. Las expresiones de las niñas la perseguían, ese vacío en sus ojos, como si algo vital se hubiera extinguido. Utilizó su teléfono para tomar un escaneo de alta resolución y luego lo subió a su ordenador para mejorarlo. Al acercarse a la imagen, surgieron detalles que no eran visibles a simple vista. Los lazos no eran solo decorativos. Estaban cubriendo algo. Alrededor de los bordes de la tela, pudo ver marcas en las muñecas de ambas niñas. Marcas uniformes, patrones circulares que sugerían que había habido restricciones allí recientemente, quizás retiradas justo antes de que se tomara la fotografía.

Las manos de Amanda temblaron ligeramente mientras ajustaba el brillo y el contraste. Allí, apenas visible debajo del lazo de la niña más joven, había un hematoma oscuro parcialmente oculto por el encaje. Se recostó en su silla, con el corazón latiendo con fuerza. Esto no era un dulce retrato. Era evidencia. Evidencia que había sido ocultada deliberadamente. Alguien vistió a estas niñas, ató lazos decorativos sobre sus heridas y las hizo posar para una fotografía que se enviaría a las familias o a los funcionarios como prueba de “cuidado adecuado”. Era una mentira capturada en plata y papel, una actuación de benevolencia que enmascaraba algo mucho más oscuro. Amanda necesitaba saber sus nombres. Necesitaba saber qué les había pasado.

La Sociedad Histórica de Massachusetts ocupaba un majestuoso edificio en el centro de Boston. Amanda llegó justo cuando abrían las puertas, armada con sus credenciales de prensa y la fotografía cuidadosamente protegida en una funda de archivo. La bibliotecaria de referencia, una mujer mayor llamada Patricia, con cabello plateado y ojos perspicaces, estudió la solicitud de Amanda con interés. “Instituto Milbrook,” repitió Patricia, su expresión cambiando a algo entre preocupación y reconocimiento. “No eres la primera persona que pregunta por ese lugar. Sígueme.”

Condujo a Amanda a una sala climatizada donde se almacenaban documentos antiguos. “Se supone que la mayoría de los registros oficiales del instituto fueron destruidos en un incendio en 1924,” explicó Patricia, sacando una caja de archivos. “Pero tenemos algunos materiales que sobrevivieron, en su mayoría correspondencia y algunos artículos personales donados por familias décadas después.” Dentro de la caja, Amanda encontró cartas descoloridas y frágiles. Una fechada en marzo de 1878 era de una madre al director del instituto. Estimado Superintendente Clark, Le escribo una vez más para preguntar sobre la condición de mi hija Catherine. Han pasado 8 meses desde su internamiento y solo he recibido una carta que parecía no escrita con su puño y letra habitual. La fotografía que me envió la muestra muy cambiada. Por favor, asegúreme que está recibiendo la atención adecuada y la guía cristiana.

La respuesta, adjunta con un clip oxidado, era concisa: Señora, su hija está recibiendo toda la corrección necesaria. Su progreso es constante. La correspondencia adicional es innecesaria e interrumpe su reforma. La mandíbula de Amanda se tensó. Fotografió ambas cartas y continuó buscando. Otra carta, esta de un padre: Señor, exijo la inmediata devolución de mi hija, Mary. La envié a su institución para disciplina, no para que la hicieran irreconocible. Cuando visité el mes pasado, apenas habló y presentaba marcas en los brazos que no pudieron ser explicadas satisfactoriamente. No había respuesta adjunta a esa.

Patricia observó a Amanda trabajar. “Hay rumores,” dijo en voz baja. “Transmitidos a través de las familias. Historias sobre niñas que entraron en ese lugar y salieron diferentes, rotas. Algunas nunca salieron.” Amanda levantó la vista. “¿Sabe lo que les pasó?” “La historia oficial es que las niñas que murieron allí sucumbieron a la tuberculosis o la gripe. Pero había susurros sobre otras causas: castigo que fue demasiado lejos. Negligencia. Una ex enfermera dio un testimonio en su lecho de muerte en 1967, afirmando que fue testigo de abuso sistemático, pero para entonces la mayoría de los registros habían desaparecido y todos los que podían corroborar su historia estaban muertos.” “¿El nombre de esa enfermera sobrevivió?” Patricia asintió lentamente. “Margaret Chen. Trabajó en Milbrook desde 1919 hasta que cerró.”

Amanda se sentó en su coche fuera de la sociedad histórica, con la mente acelerada. Margaret Chen, el nombre no significaba nada para ella, pero su abuela había guardado esa fotografía durante 70 años. Tenía que haber una conexión. De vuelta en casa de Dorothy, Amanda regresó al ático con un propósito renovado. El baúl de cuero arrojó más tesoros. El diploma de la escuela de enfermería de Dorothy de 1947, registros de empleo y una pequeña caja de madera que Amanda no había notado antes, escondida en un rincón. Dentro de la caja había más fotografías, pero estas eran diferentes: fotos espontáneas, no retratos formales. Una mostraba a su abuela de joven de pie junto a una anciana asiática en un jardín. En la parte posterior, con la letra de Dorothy: “Margaret y yo, 1968. Finalmente me lo contó todo.”

A Amanda le faltó el aliento. Su abuela había conocido a Margaret Chen personalmente. Más adentro de la caja, encontró un casete en una caja de plástico. La etiqueta decía simplemente: “Margaret, octubre de 1967.” Con las manos temblándole, Amanda buscó en el ático hasta que encontró el viejo reproductor de casetes de Dorothy. Insertó el casete, presionó reproducir y escuchó el crepitar del viejo equipo de grabación, seguido de la voz de una mujer anciana, acentuada pero clara.

“Mi nombre es Margaret Chen. Tengo 79 años. Trabajé en el Instituto Milbrook para Niñas Descarriadas desde 1919 hasta su cierre en 1923. Estoy grabando este testimonio porque ya no puedo llevar esta carga sola y porque las niñas merecen que se cuente su verdad.” La voz se detuvo y Amanda escuchó una respiración temblorosa. “¿Qué pasó en ese lugar? Lo que le hicieron a esos niños… Yo era joven y estaba asustada, y no dije nada. He vivido con esa vergüenza todos los días desde entonces. Pero antes de morir, alguien necesita saberlo. Alguien necesita dar fe.”

Amanda se quedó paralizada, escuchando cómo la voz de Margaret Chen continuaba, describiendo sus primeros días en el instituto, las habitaciones cerradas con llave, los sonidos que escuchaba por la noche —lloros, súplicas, a veces un silencio que era peor que gritos. “Las fotografías,” dijo Margaret, con la voz quebrándose. “Tomaban fotografías para enviar a las familias. Pero primero ‘preparaban’ a las niñas: las limpiaban, las vestían, les ataban lazos y moños para ocultar las marcas, las obligaban a sonreír o a sentarse quietas mientras los hematomas se ocultaban bajo encaje y mentiras. Esas fotografías no eran prueba de nada, excepto de nuestra culpa colectiva.” El casete continuó durante 40 minutos, detallando un sistema de abuso disfrazado de educación moral. Restricciones utilizadas para “corrección de comportamiento.” Comida retenida como castigo. Niñas atadas a sus camas por la noche para evitar intentos de fuga. Cuando el casete terminó, Amanda se sentó en el tenue ático, con lágrimas corriendo por su rostro. Su abuela lo había sabido. Había cargado este testimonio durante décadas, incapaz de decirlo en voz alta, pero no dispuesta a dejar que desapareciera. Ahora era responsabilidad de Amanda terminar lo que Margaret Chen y Dorothy habían comenzado.

Amanda pasó los siguientes 3 días inmersa en la investigación, apenas durmiendo, impulsada por las voces en esa cinta y los rostros en la fotografía. El Instituto Milbrook había sido dirigido por el Superintendente Howard Clark desde su fundación en 1868 hasta 1920, cuando su hijo Jonathan Clark se hizo cargo durante los últimos tres años. La familia Clark había sido prominente en Massachusetts, respetada, rica, conectada con políticos y clérigos. Howard Clark se había presentado como un reformador, un hombre dedicado a “salvar” a las niñas problemáticas a través de la disciplina y los “valores cristianos.” Los artículos periodísticos de las décadas de 1870 y 1880 elogiaban su trabajo, describiendo el instituto como un “faro de esperanza” para las familias que luchaban con “hijas difíciles.”

Pero Amanda estaba aprendiendo a leer entre líneas del periodismo de la era victoriana. Guía firme significaba castigo físico. Disciplina estricta significaba aislamiento y restricción. Corrección moral significaba romper el espíritu de una niña hasta que se conformara. Encontró los escritos publicados de Howard Clark en un archivo digital, ensayos y folletos con títulos como “La Necesidad de la Subordinación Femenina” y “Corrigiendo a las Descarriadas a Través de la Disciplina Justa.” Sus palabras le erizaron la piel. Escribía sobre las niñas como si fueran animales salvajes a los que había que domesticar, problemas que había que resolver mediante la fuerza y el aislamiento. Un pasaje se destacó: La niña rebelde debe aprender que la resistencia solo trae sufrimiento. Cuando comprenda que la sumisión es su única vía hacia el alivio, su reforma realmente puede comenzar. La documentación fotográfica de su mejorada compostura proporciona a las familias la seguridad necesaria de la eficacia de nuestros métodos. Ahí estaba, la confirmación de lo que Margaret Chen había descrito. Las fotografías eran parte del sistema, herramientas de engaño utilizadas para ocultar la verdad a los padres y a las autoridades.

Amanda encontró registros de propiedad que mostraban la distribución del instituto: un edificio principal con aulas y oficinas administrativas, un ala de dormitorios y una estructura separada etiquetada solo como “Instalación de Corrección.” El edificio había sido demolido en 1924, el año después de que el instituto cerrara. Conveniente. Descubrió algo más. Varias ex residentes habían muerto en Milbrook. Las causas oficiales incluían tuberculosis, gripe, neumonía y, en tres casos, “complicaciones por melancolía.” Pero los certificados de defunción fueron firmados por el mismo médico, el Dr. Robert Ashford, que resultó ser el cuñado de Howard Clark. El panorama se estaba volviendo más claro. Milbrook había sido un sistema cerrado protegido por conexiones familiares y respetabilidad social. Las niñas entraban y o salían rotas o no salían en absoluto. Y a cualquiera que cuestionara los métodos se le aseguraba con nombres prestigiosos y fotografías cuidadosamente escenificadas que todo era “apropiado y necesario.”

Amanda volvió a la fotografía original. Todavía no sabía los nombres de las dos niñas, pero estaba decidida a encontrarlos. En algún lugar de los registros dispersos, sus identidades existían, y ella les devolvería sus voces. El gran avance llegó de una fuente inesperada. Amanda publicó una consulta en un foro de genealogía preguntando si alguien tenía ancestros que hubieran estado en el Instituto Milbrook. En dos días, recibió un correo electrónico de una mujer llamada Helen Barrett en Vermont. Mi tía tatarabuela fue enviada allí en 1877, escribió Helen. La leyenda familiar dice que nunca volvió a ser la misma después. Tengo algunas de sus pertenencias, incluido un pequeño diario que mantuvo oculto. Puede examinarlo si cree que puede ayudar a su investigación.

Amanda condujo hasta Vermont a la mañana siguiente. Helen era una maestra de escuela jubilada de unos 70 años que vivía en una granja llena de antigüedades y reliquias familiares. Sacó un cofre de madera que contenía las posesiones de su antepasada. “Su nombre era Elizabeth Hayes,” explicó Helen. “La enviaron a Milbrook cuando tenía 13 años porque la habían sorprendido leyendo libros de texto de medicina. Su padre pensó que era inapropiado que una niña se interesara en esas cosas.”

El diario era pequeño, sus páginas amarillentas y frágiles. Elizabeth había escrito con letra diminuta, abarrotando tantas palabras como fuera posible en cada página. Las entradas eran desgarradoras. Enero de 1878. Volvieron a atarnos a Sarah y a mí a nuestras camas anoche. Mis muñecas están en carne viva. El Superintendente Clark dice que la resistencia es pecado, que debemos aprender a estar quietas y en silencio como señoritas adecuadas. Pero Sarah sigue llorando. Temo por ella. Las manos de Amanda temblaron mientras leía. “¿Sabe quién era Sarah?” Helen negó con la cabeza. “El diario la menciona a menudo, pero sin apellido. Parecen ser amigas cercanas.”

Amanda fotografió cada página del diario con el permiso de Helen. Mientras trabajaba, surgieron más nombres: Catherine, Mary, Rebecca, Anne. Elizabeth había documentado lo que le sucedía a cada niña, los castigos, el aislamiento, las niñas que simplemente “desaparecían” del dormitorio una noche y luego se decía que habían muerto de alguna enfermedad. Una entrada de marzo de 1878 hizo que Amanda dejara de respirar. Hoy nos tomaron la fotografía. Primero quitaron las restricciones y ataron bonitos lazos sobre las marcas. Nos dijeron que nos sentáramos quietas y con aspecto de calma, que esta foto se enviaría a nuestras familias para mostrar que estamos bien atendidas. Sarah y yo nos sentamos juntas. Traté de dejar mi rostro vacío para que no pudieran ver mi odio. El lazo que ataron en mi muñeca es el mismo encaje blanco que cubre la mentira de este lugar.

Amanda miró a Helen. “¿Tiene otras fotografías de Elizabeth?” Helen sacó un pequeño marco. La fotografía mostraba a una joven de unos 20 años de pie con rigidez, su expresión reservada, pero Amanda reconoció algo en los ojos. Ese mismo vacío que había visto en la fotografía de las dos niñas. “Esto fue tomado unos 5 años después de que se fuera de Milbrook,” dijo Helen en voz baja. “Nunca se casó, nunca tuvo hijos, vivió con su hermana hasta que murió a los 32 años. La familia siempre dijo que murió de neumonía.” “Pero…” incitó Amanda suavemente. “Mi abuela me dijo años después que Elizabeth simplemente había dejado de comer, dejado de hablar, simplemente se desvaneció. Como si una parte de ella hubiera muerto en Milbrook y el resto de ella no pudiera entender cómo vivir sin ella.”

Amanda sintió que las lágrimas le picaban los ojos. Pensó en las dos niñas de la fotografía, sus rostros cuidadosamente compuestos mientras los lazos ocultaban su sufrimiento. Ahora estaba segura de que una de esas niñas era Elizabeth Hayes, y estaba decidida a identificar a la otra. Amanda regresó a Boston con el diario de Elizabeth y una renovada determinación. Se puso en contacto con los Archivos Estatales de Massachusetts y solicitó acceso a cualquier registro del Instituto Milbrook que hubiera sobrevivido, citando sus credenciales de prensa y sus fines de investigación histórica. Tres días después, recibió permiso para examinar una colección de documentos descubiertos recientemente durante la renovación de un edificio, cajas que habían estado selladas y olvidadas en un sótano durante casi un siglo.

La sala de lectura de los archivos estaba en silencio, excepto por el susurro de las páginas que se pasaban. Amanda abrió la primera caja con manos enguantadas. Dentro había formularios de ingreso, meticulosamente rellenados con letra cuidadosa. Cada formulario documentaba la llegada de una niña: nombre, edad, fecha de admisión, motivo del internamiento. Los motivos iban desde desgarradores hasta absurdos: voluntad excesiva, lectura de materiales inapropiados, rechazo de matrimonio propuesto, interés indecoroso por la educación, cuestionamiento de la autoridad religiosa. Niñas de tan solo 11 años habían sido enviadas por comportamientos que hoy apenas merecerían una conversación. Amanda buscó sistemáticamente, buscando admisiones de 1877 y 1878. Allí: Elizabeth Hayes, admitida en septiembre de 1877, página 13. Motivo: intereses intelectuales no deseados y desobediencia a la autoridad paterna.

Siguió buscando. Dos entradas más tarde, lo encontró. Sarah Miller, admitida en octubre de 1877, 12 años. Motivo: temperamento histérico y desafío a la guía materna. Sarah, la amiga sobre la que Elizabeth había escrito tan a menudo en su diario. Las manos de Amanda temblaron mientras fotografiaba los formularios de ingreso. Ahora tenía nombres para ambas niñas en la fotografía. Pero necesitaba más. Necesitaba saber qué le había pasado a Sarah Miller, si había sobrevivido a Milbrook o se había convertido en otra trágica estadística.

En la siguiente caja, encontró registros médicos. La letra era del Dr. Ashford, sus notas breves y clínicas. La mayoría de las entradas eran formularias: Corrección administrada. Paciente respondió a la disciplina. Modificación del comportamiento progresando. Pero una entrada hizo que la sangre de Amanda se helara: Sarah Miller, 13 años. Resistencia continua a las directrices institucionales. Medidas de restricción aumentadas. Paciente presenta signos de agotamiento nervioso. Se recomienda período de aislamiento prolongado. La fecha era abril de 1878, un mes después de que se tomara la fotografía. Más adelante en los registros, Amanda encontró un certificado de defunción. Sarah Miller había muerto en Milbrook el 15 de junio de 1878. Causa oficial: “fiebre cerebral resultante de una disposición melancólica.” Tenía 13 años.

Amanda se recostó luchando contra las náuseas. Fiebre cerebral, el conveniente diagnóstico victoriano utilizado para justificar muertes que en realidad fueron causadas por negligencia, desnutrición o simplemente por renunciar a la vida. Sarah había muerto dos meses después de posar para esa fotografía. Sus muñecas marcadas por restricciones ocultas bajo un lazo de encaje blanco. Pero la historia no terminó ahí. Amanda encontró correspondencia de la madre de Sarah. Cartas cada vez más desesperadas exigiendo ver a su hija, cuestionando la explicación que recibió, amenazando con involucrar a las autoridades. La carta final, de julio de 1878, era breve: Se me informa que mi hija ha fallecido. Exijo que su cuerpo sea devuelto para un entierro adecuado y una explicación completa de las circunstancias de su muerte. La respuesta, escrita por el Superintendente Clark, era fría: Los restos de la niña han sido enterrados en el cementerio de la institución según el consentimiento de su padre. El asunto está cerrado. El padre de Sarah había dado su consentimiento, anulando las demandas de su madre.

Amanda sintió que la rabia se acumulaba en su pecho. Había encontrado la verdad. Ahora necesitaba contarla. La antigua propiedad del Instituto Milbrook había sido dividida y vendida hacía décadas. El edificio principal había sido demolido en 1952, y el terreno ahora estaba ocupado por un pequeño parque de oficinas y un desarrollo residencial. Pero Amanda había encontrado una referencia en una de las cartas a un cementerio ubicado en el extremo este de la propiedad, más allá del huerto de manzanas. Se puso en contacto con los propietarios actuales y, tras explicar su investigación, recibió permiso para buscar en la zona.

El borde este era ahora un terreno cubierto de maleza entre dos edificios, olvidado y descuidado, rodeado por una cerca de eslabones. Amanda contrató a un historiador local llamado Thomas que se especializaba en cementerios perdidos. Juntos se abrieron paso a través de las zarzas y el crecimiento salvaje, utilizando viejos mapas de propiedad para orientarse. Después de una hora de búsqueda, Thomas se detuvo y señaló el suelo. “Aquí,” dijo en voz baja. Lo que alguna vez fue un cementerio ahora era apenas reconocible. La mayoría de las lápidas habían desaparecido, probablemente retiradas cuando se desarrolló la propiedad. Pero allí, ocultos bajo décadas de hojarasca y tierra, estaban los contornos de pequeños marcadores de piedra, la mayoría rotos o desgastados hasta ser ilegibles. Thomas usó un cepillo suave para limpiar una de las pocas piedras restantes. Las letras talladas eran débiles pero legibles. S.M. 1865 – 1878. Que encuentre la paz. Sarah Miller. Sin nombre completo, sin epitafio cariñoso, solo iniciales, fechas y una esperanza de que la muerte hubiera traído alivio al sufrimiento.

Amanda se arrodilló junto a la piedra, con los ojos ardiéndole por las lágrimas. 13 años, enviada por tener un “temperamento histérico,” restringida, aislada, quebrada y finalmente enterrada en una tumba sin nombre donde sería olvidada. Thomas limpió tres piedras más cerca. Dos solo tenían iniciales y fechas. Una no tenía marcas en absoluto, la piedra estaba desgastada. “Probablemente haya más,” dijo Thomas suavemente. “Los registros muestran que al menos 12 niñas murieron en Milbrook durante su funcionamiento. La mayoría de sus tumbas están probablemente aquí, sin marcar o perdidas.”

Amanda se puso de pie, mirando el cementerio olvidado, rodeada de edificios modernos donde la gente trabajaba y vivía, inconsciente del sufrimiento que había ocurrido en ese terreno. Pensó en Elizabeth Hayes, que había sobrevivido pero pasó el resto de su corta vida perseguida por lo que había presenciado. Pensó en la fotografía, esa mentira cuidadosamente escenificada destinada a ocultar la verdad. Sacó su teléfono y tomó fotos del cementerio, documentando cada piedra visible, cada indicio de que ese lugar había sido un cementerio para niñas.

“¿Qué hará con esto?” preguntó Thomas. Amanda lo miró, con la mandíbula apretada. “Voy a asegurarme de que Sarah Miller y todas estas niñas sean recordadas. Voy a contar la historia que Howard Clark y sus asociados se esforzaron tanto por ocultar. Estos niños merecían algo mejor en vida. Lo menos que puedo hacer es darles la verdad en la muerte.” Tenía nombres ahora. Tenía pruebas. Tenía el testimonio de Margaret Chen y la documentación de Elizabeth Hayes. Ahora necesitaba escribir la historia que finalmente rompería el silencio.

Amanda pasó dos semanas escribiendo el artículo, volcando todo lo que descubrió en una investigación exhaustiva. Lo tituló: “El Lazo y la Mentira: Cómo una Institución de Massachusetts Abusó de Niñas Durante Décadas Mientras se Escondía Detrás de la Respetabilidad.” La pieza se abría con la fotografía. Esas dos niñas jóvenes, sus expresiones vacías, lazos blancos atados alrededor de sus muñecas. Describió el momento en que descubrió la verdad debajo de esos lazos: marcas de restricción, evidencia de abuso sistemático, prueba de sufrimiento oculta detrás de la propiedad victoriana. Contó la historia de Elizabeth Hayes utilizando extractos del diario, con el permiso de Helen Barrett. Contó la historia de Sarah Miller, documentando su muerte y su tumba sin nombre. Incluyó el testimonio de Margaret Chen, el papel de su abuela, Dorothy, en preservarlo, y el patrón de abuso que se había permitido continuar porque los perpetradores eran ricos, estaban conectados y eran de confianza.

El artículo detallaba cómo la familia Clark había utilizado su posición social para silenciar las preocupaciones. Cómo el Dr. Ashford había proporcionado cobertura médica para muertes que deberían haber sido investigadas. Cómo los padres que cuestionaban el trato a sus hijas eran descartados como “histéricos” o “demasiado emocionales.” Amanda incluyó los otros nombres que había encontrado: Catherine, Mary, Rebecca, niñas cuyos únicos crímenes eran la curiosidad, la inteligencia, la independencia o simplemente ser un inconveniente para sus familias. Describió la “Instalación de Corrección” que había sido demolida tan rápidamente después del cierre del instituto, los registros que habían sido destruidos, la conspiración de silencio que había protegido reputaciones mientras sacrificaba a niños.

Envió el artículo a su editor en la unidad de investigación del Boston Globe. Dos días después, recibió una llamada. “Amanda, este es un trabajo extraordinario,” dijo su editor, Mark. “Pero sabes que esto va a molestar a la gente. La familia Clark todavía tiene descendientes en Massachusetts. Algunos son ciudadanos prominentes.” “Lo sé,” respondió Amanda. “He documentado todo. Tengo fuentes primarias, fotografías, testimonio, certificados de defunción. La verdad es la verdad, independientemente de a quién moleste.” “Entonces lo publicaremos. Portada de la edición dominical. ¿Estás preparada para la reacción?” Amanda pensó en la tumba de Sarah Miller, en los ojos inquietantes de Elizabeth Hayes, en su abuela Dorothy manteniendo a salvo el testimonio de Margaret Chen durante décadas. “Estoy preparada,” dijo.

El artículo se publicó el domingo por la mañana. Al mediodía, el teléfono de Amanda sonaba constantemente. Los reporteros querían entrevistas. Los historiadores ofrecieron información adicional. Los genealogistas se pusieron en contacto con ella con más nombres de niñas que habían sido enviadas a Milbrook. Pero lo más conmovedor fueron los mensajes de los descendientes, personas que tenían historias familiares sobre tías tatarabuelas o parientes lejanos que habían sido enviados al instituto y regresaron cambiados o nunca regresaron en absoluto. Una mujer escribió: Mi bisabuela estuvo en Milbrook en 1881. Nunca habló de ello, pero guardó un pequeño lazo blanco escondido en su Biblia hasta que murió. Nunca entendí por qué hasta que leí su artículo. Gracias por darle voz a su silencio.

La oficina del Fiscal General de Massachusetts anunció que investigaría si las tumbas sin marcar constituían una escena de crimen. La Comisión Histórica de Massachusetts designó la antigua propiedad de Milbrook como un sitio de importancia histórica. Un grupo local comenzó a recaudar fondos para un monumento.

Amanda estaba en el ático de su abuela, sosteniendo la fotografía original. Les había devuelto sus nombres a Elizabeth Hayes y Sarah Miller. Había expuesto la mentira detrás de los lazos. Había cumplido la promesa que su abuela y Margaret Chen habían mantenido durante tanto tiempo. El dulce retrato de dos niñas finalmente había revelado su oscura verdad y, al hacerlo, había traído luz a una historia que había estado enterrada demasiado tiempo en la sombra.

Seis meses después de la publicación del artículo, Amanda se encontraba bajo una fría llovizna de noviembre en lo que alguna vez fue el terreno del Instituto Milbrook. A su alrededor se reunieron casi 200 personas: descendientes de niñas que habían sido enviadas allí, historiadores, defensores del bienestar infantil, periodistas y miembros de la comunidad conmovidos por la historia. Se había erigido un monumento en el sitio del antiguo cementerio. Era un simple monolito de granito, pero su inscripción era poderosa: “En memoria de las niñas del Instituto Milbrook, 1868–1923. Fueron enviadas aquí para ser corregidas. Merecían ser queridas. Que sus historias nunca se olviden.”

Debajo de eso, tallados en la piedra, estaban los nombres que Amanda había podido identificar: Sarah Miller, Elizabeth Hayes, Catherine Walsh, Mary O’Brien, Rebecca Thompson y 23 más. Para las niñas cuyos nombres se habían perdido, el monumento decía: “Y para aquellas cuyos nombres no conocemos, no están olvidadas.” Helen Barrett estaba junto a Amanda, sosteniendo una fotografía enmarcada de Elizabeth Hayes. “Ella habría querido esto,” dijo Helen en voz baja, “ser recordada no como una niña descarriada que necesitaba corrección, sino como una niña que merecía protección.”

Cuando llegó el turno de hablar de Amanda, sostuvo la fotografía original, ahora encerrada en cristal de archivo. “Esta fotografía pretendía ser una mentira,” dijo, su voz resonando en la multitud tranquila. “Pretendía mostrar a las familias que sus hijas estaban bien atendidas. Pero lo que realmente nos muestra, cuando miramos lo suficientemente de cerca, es la verdad debajo de la superficie. Esos lazos blancos no eran decoraciones. Eran encubrimientos. Y los rostros de estas niñas nos muestran lo que sucede cuando los niños son tratados como problemas a resolver en lugar de seres humanos a proteger.”

Hizo una pausa, mirando los rostros reunidos ante ella. “Mi abuela Dorothy guardó esta fotografía durante 70 años porque sabía que algún día alguien estaría listo para ver lo que realmente mostraba. Margaret Chen dio su testimonio porque creía que la verdad importaba más que su propia comodidad. Elizabeth Hayes dejó un diario porque quería que el mundo supiera lo que sucedió detrás de esos muros. No podemos deshacer el daño que se hizo aquí. No podemos devolverle la vida a Sarah Miller ni darle a Elizabeth Hayes los años que perdió. Pero podemos recordar. Podemos dar fe. Podemos asegurarnos de que el sufrimiento de ningún niño vuelva a ocultarse detrás de lazos y respetabilidad.”

Después de la ceremonia, la gente se quedó, colocando flores en el monumento, hablando en voz baja, compartiendo historias. Amanda se dio cuenta de una mujer mayor parada aparte de la multitud, mirando el monumento con lágrimas corriendo por su rostro. Amanda se acercó suavemente. “¿Se encuentra bien?” La mujer se dio la vuelta. Debía tener unos 80 años, su rostro arrugado, pero sus ojos perspicaces. “Mi nombre es Ruth,” dijo. “Ruth Clark.” A Amanda le faltó el aliento. “Clark… el apellido de los superintendentes del instituto.” “Howard Clark era mi bisabuelo,” continuó Ruth, con la voz temblándole. “He pasado toda mi vida escuchando lo gran hombre que era, el trabajo tan importante que hizo. Y luego leí tu artículo.” Se secó los ojos. “Lo siento mucho. Lamento profundamente lo que hizo, lo que hizo mi familia. Eran niños y él los destruyó.” Amanda tomó la mano de Ruth. “Gracias por venir. Gracias por decir eso.” “Voy a añadir dinero al fondo del monumento,” dijo Ruth, “y me aseguraré de que los registros históricos de mi familia, todo lo que tenemos sobre Howard Clark y el instituto, se donen a los archivos estatales. No más secretos, no más escondites.”

Mientras la multitud se dispersaba y la llovizna se convertía en lluvia constante, Amanda permaneció en el monumento, pensando en el largo arco desde 1878 hasta este momento. Una fotografía había ocultado la verdad durante más de 140 años. Pero la verdad, había aprendido, tiene una forma de salir a la superficie con el tiempo, especialmente cuando hay personas dispuestas a mirar de cerca, a hacer preguntas incómodas, a negarse a aceptar mentiras cómodas. Pensó en su abuela, Dorothy, que había llevado el testimonio de Margaret Chen como una confianza sagrada. Pensó en Elizabeth Hayes, que había documentado su sufrimiento incluso cuando nadie quería escuchar. Pensó en Sarah Miller, que había muerto sola y enterrada sin ceremonia en un cementerio olvidado. Pero ahora, Sarah y las demás tenían un nombre en el granito. Y su verdad era por fin la historia.

News

La mujer ciega que tuvo ocho hijos: nunca supo que todos eran para sus hermanos (1856)

El Velo de la Oscuridad: La Mujer Ciega y el Engaño de los Ocho Hermanos (Nueva Inglaterra, 1856) El aire…

La Promesa bajo el Árbol de Mango

“Cuando sea mayor, seré tu marido”, dijo el esclavo. La señora rió. Pero a los 23 años, regresó. La Promesa…

La Novia de la Pistola: El Secreto de Puebla

La Novia de la Pistola: El Secreto de Puebla Puebla de los Ángeles, México. Marzo de 1908. El aire dentro…

Las Hijas de la Sombra: La Herida Abierta del Congo Belga

Las Hijas de la Sombra: La Herida Abierta del Congo Belga Bajo el sol implacable del África Ecuatorial, entre 1908…

El Espejo de la Eternidad Robada: La Maldición de los Vega

El Espejo de la Eternidad Robada: La Maldición de los Vega En las tierras altas y frías de Cuenca, donde…

Todos rodean a la madre en este retrato de 1920; lo que están protegiendo de la cámara tomó…

El aire en el estudio fotográfico de Filadelfia en 1920 era frío y estaba cargado del olor acre del polvo…

End of content

No more pages to load