Las Sombras de la Casa Azul

El año era 1891. En las calles empedradas de Parati, donde el mar se encontraba con las montañas cubiertas por la densa Mata Atlántica, un secreto purulento estaba a punto de romper los cimientos de una familia entera. Aquella mañana de septiembre, la neblina aún bailaba espectralmente entre los caserones coloniales cuando el Dr. Afonso Mendes caminaba hacia el centro histórico. El olor a maresía se mezclaba con el aroma del café recién hecho, creando esa atmósfera única y pesada del litoral fluminense.

De repente, un sonido cortó el silencio matinal como una hoja de afeitar. Eran gritos desgarradores provenientes de la Rua das Flores, donde se erguía la casa azul descolorida de Esperança Ribeiro. Esperança, la mujer ciega que todos conocían, aquella que criaba sola a ocho hijos, siempre con una sonrisa melancólica y las manos encallecidas por el trabajo. El doctor aceleró el paso. Había asistido a Esperança en momentos difíciles, especialmente durante los partos de sus hijos, pero nunca la había oído gritar de esa forma. Era un alarido que nacía de las profundidades del alma.

Al llegar a la puerta, la escena lo dejó perplejo. Esperança estaba arrodillada en el suelo de tierra del pequeño porche, aferrando una carta con manos trémulas. Sus lágrimas caían sobre el papel amarillento, corriendo la tinta.

—Doutor —susurró ella, reconociendo su presencia con ese sexto sentido que había desarrollado tras perder la vista—. Alguien dejó esto bajo mi puerta. Léame lo que dice, por favor.

Afonso tomó el papel. La caligrafía era rústica, pero el mensaje era devastador: “Sus hijos cargan la sangre maldita. La verdad sobre sus padres está enterrada en el patio trasero.”

Un frío recorrió la espina dorsal del médico. Al intentar calmarla, sugiriendo que era una broma cruel, Esperança negó con vehemencia. Le confesó que escuchaba susurros, pasos nocturnos y sentía presencias en su habitación mientras dormía. Antes de que pudieran profundizar, Tobias, el hermano mayor de Esperança, apareció cargando un saco de harina. Su mirada era gélida, cargada de una posesividad perturbadora hacia su hermana y los niños que jugaban en el patio. Afonso se retiró, pero la semilla de la duda ya había germinado.

Obsesionado, el médico comenzó una investigación que lo llevaría a las entrañas más oscuras de Parati. Primero visitó a Doña Conceição, la partera. Tras mucha insistencia, la anciana reveló detalles que habían pasado desapercibidos: todos los niños tenían los ojos claros de Silvestre, el otro hermano, o la cicatriz en el mentón de Tobias. Y lo más condenatorio: todos nacían con una marca de nacimiento en forma de luna creciente en el hombro izquierdo, idéntica a la que poseían los tres hermanos Ribeiro.

—No estoy insinuando nada, doctor —dijo la partera con la voz temblorosa—, solo cuento lo que mis ojos han visto en cuarenta años.

La vigilancia de Afonso sobre la Casa Azul confirmó sus peores temores. Vio cómo Silvestre y Tobias se turnaban para entrar en la habitación de su hermana ciega por las noches. Escuchó los sollozos ahogados de una mujer que vivía un infierno sin nombre. Pero la verdad era aún más macabra. Benedito, el sepulturero, le confesó que la propia madre de Esperança había muerto sabiendo que sus hijos varones tenían un interés antinatural por su hermana, y que prefería llevarse el secreto a la tumba.

La pieza final del rompecabezas llegó de la inocencia de los niños. Cândido, de siete años, y Violeta, de ocho, revelaron sin querer la dinámica de la casa: “Papá Tobias” y “Papá Silvestre”. Y lo más aterrador: Violeta mencionó que, al cumplir diez años, sus tíos le enseñarían “la tradición de las mujeres de la familia”.

Impulsado por el horror y la urgencia, Afonso irrumpió una noche en el patio trasero con una pala. Allí, bajo la luz de la luna, la tierra devolvió la verdad: pequeños huesos, restos de bebés que no habían sido lo suficientemente “fuertes” o que habían nacido con deformidades fruto de la endogamia. Los hermanos Ribeiro no solo eran abusadores incestuosos; eran asesinos que purgaban su propia descendencia.

El enfrentamiento fue inevitable. Al día siguiente, Tobias y Silvestre acorralaron al doctor en el patio. Lejos de avergonzarse, admitieron su crimen con una arrogancia enfermiza, hablando de “sangre pura” y de proteger el linaje. Amenazaron a Afonso, recordándole que en Parati, el poder, la iglesia y la policía comían de su mano. Le dieron veinticuatro horas para olvidar lo que sabía o sufrir un “accidente”.

Afonso sabía que no podía acudir a la ley. Necesitaba un plan desesperado.

Fue entonces cuando Esperança apareció en su consultorio, guiada por la pequeña Violeta. Ya no era la mujer temblorosa del porche. Había una furia fría en sus ojos sin vida. —Lo sé todo, doctor —dijo ella—. Anoche fingí dormir. Escuché cómo planeaban hacerle a Violeta lo mismo que me hicieron a mí. No voy a permitirlo. Preferiría verlos muertos a todos antes que dejar que toquen a mi hija.

Juntos, trazaron un plan de escape audaz. No había margen para el error.

La noche siguiente, la atmósfera en la Casa Azul era tensa. Doña Conceição, aliada en la conspiración, había preparado el té habitual de Esperança, pero esta vez, bajo las instrucciones del doctor, la dosis de hierbas sedantes fue sustituida por una potente cantidad de láudano puro, suficiente para tumbar a un caballo, destinada no a Esperança, sino a sus hermanos.

Esperança sirvió la cena con manos firmes. Tobias y Silvestre bebieron el vino y el té “especial” que su hermana les ofreció como ofrenda de paz. A las diez de la noche, el silencio en la sala principal era absoluto. Los dos monstruos yacían desplomados sobre la mesa de madera maciza, sumidos en un sueño profundo y oscuro.

Afonso esperaba en las sombras del jardín trasero. A su señal, Esperança salió por la puerta trasera, con una fila india de ocho niños silenciosos detrás de ella, todos cargando pequeños bultos con sus pocas pertenencias. Violeta llevaba de la mano a su madre. No hubo palabras, solo el sonido de los grillos y el latir acelerado de sus corazones.

Caminaron por senderos ocultos hasta el puerto, donde un viejo amigo de Afonso, un comerciante que partía hacia Río de Janeiro, los esperaba. El capitán no hizo preguntas; la mirada desesperada del médico y el estado lamentable de la familia fueron suficientes.

—Cuídelos, por favor —suplicó Afonso entregándole una bolsa con todos sus ahorros—. Que nunca miren atrás.

Mientras el barco se alejaba, perdiéndose en la oscuridad de la bahía, Afonso regresó a la Casa Azul para el acto final. No podía dejar cabos sueltos. Esparció aceite de lámpara por el salón donde dormían los hermanos y por el porche. No quería quemarlos vivos —no era un asesino—, pero necesitaba que el pueblo creyera que la familia había desaparecido en una tragedia. Prendió fuego a las cortinas y salió corriendo, gritando “¡Fuego! ¡Fuego en la Casa Azul!”.

Las llamas consumieron rápidamente la madera vieja y seca. Los vecinos acudieron en masa. Tobias y Silvestre fueron sacados, tosiendo y aturdidos por el humo y el láudano, salvados por poco, pero la casa se derrumbó.

En el caos, se corrió la voz, sembrada por Doña Conceição y el propio doctor, de que Esperança y los niños habían quedado atrapados en el sótano, o que habían huido hacia el bosque presas del pánico y habían caído al río. No se encontraron cuerpos, pero la tragedia fue asumida.

Epílogo: Diez años después.

Río de Janeiro era un mundo aparte, lleno de luz, ruido y modernidad. En una casa modesta pero luminosa en el barrio de Santa Teresa, una mujer ciega tejía en el balcón mientras escuchaba la risa de sus nietos.

Esperança nunca recuperó la vista, pero había recuperado su vida. Violeta, ahora una joven de 18 años, estudiaba para ser maestra, lejos de las sombras de Parati. Cândido trabajaba en el comercio y ayudaba a sostener la casa. Nadie en la gran ciudad conocía su pasado; eran simplemente la familia Mendes, habiendo adoptado el apellido del hombre que los salvó.

En cuanto a Parati, el destino fue cruel, pero justo con los hermanos Ribeiro. Sobrevivieron al incendio, pero la pérdida de Esperança y los niños los destruyó. Sin su víctima, su locura se volvió hacia adentro. Comenzaron a culparse mutuamente por la “muerte” de la familia. Silvestre se ahorcó tres años después en el árbol de mango bajo el cual había enterrado a sus hijos. Tobias terminó sus días vagando por las calles, un mendigo loco que gritaba a las paredes de la iglesia, confesando sus pecados a gritos ante un pueblo que finalmente, horrorizado, le dio la espalda.

El Dr. Afonso Mendes nunca se casó, pero cada Navidad recibía una carta sin remitente desde Río de Janeiro. No contenía palabras, solo una flor seca de violeta y un dibujo infantil de una luna creciente, ya no como una marca maldita, sino como un símbolo de la noche en que ganaron su libertad. Y eso era suficiente para que el viejo médico sonriera, sabiendo que, a veces, para curar una herida profunda, es necesario amputar el miembro podrido para que el resto del cuerpo pueda sobrevivir.

La Casa Azul nunca fue reconstruida. La vegetación la reclamó, y hasta el día de hoy, dicen que en las noches de septiembre, no se escuchan gritos, sino el susurro del viento que suena como una canción de cuna para los niños que finalmente encontraron la paz en la tierra, mientras sus hermanos vivían libres bajo el sol.

News

El hacendado rico pasaría la Navidad solo en la hacienda… hasta que su criada llegó con sus hijos y…

El Milagro de Valle de Los Álamos Diciembre de 1847: El Invierno del Alma El viento helado del invierno mexicano…

CRIMEN QUE HORRORIZÓ A SEVILLA: padre e hija vivieron como esposos 20 años sin saberlo

Sombras sobre el Guadalquivir Capítulo 1: La calma antes de la tormenta En las calles empedradas del barrio de Triana,…

(Michoacán, 1971): El Padre que obligaba a confesar de noche —salían con marcas

Las Sombras de Pátzcuaro El polvo del camino se levantaba con cada paso que daba Lucía Mendoza, una nube ocre…

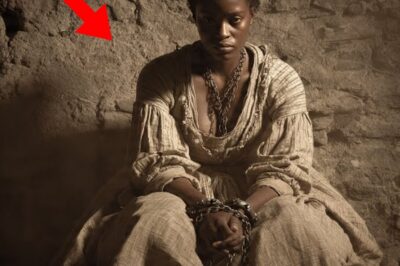

(1768) La encadenaron tres días… y lo que descubrió en la oscuridad estremeció al pueblo entero

La Sombra de los Montoya: El Despertar de Oaxaca Oaxaca, 1768. El aire en la celda era una entidad física,…

Hermanas de Don Porfirio — Creyeron que amar al padre era un acto santo que lavaba todos los pecados

Las Sombras de San Miguel La neblina descendía sobre San Miguel de los Olvidados como un manto gris. Era noviembre,…

Hijas de Don Ramiro — Su padre las encerró para enseñarles que el amor debía doler para ser sagrado

El Claustro de Cantera Rosa La casa de don Ramiro Castellanos se alzaba imponente en las afueras de San Miguel…

End of content

No more pages to load