La Habana de 1845 despertaba con el sonido de los pregoneros anunciando frutas frescas, el repicar de las campanas de la catedral y el murmullo constante del puerto donde los barcos traían fortunas desde España. Las calles empedradas olían a tabaco recién enrollado, a café tostado y a ese aire salado del malecón que se colaba entre las mansiones coloniales de paredes color pastel.

Pero en aquella ciudad de contrastes, donde la opulencia convivía con la miseria, el nombre de un hombre comenzaba a susurrarse con una mezcla de fascinación y escándalo: Carmen.

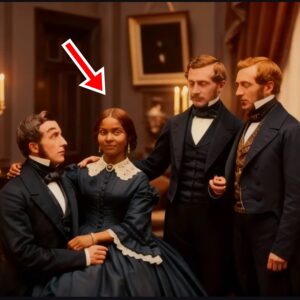

Carmen tenía 23 años cuando su historia se convirtió en la conversación obligada de cada tertulia habanera. No era su belleza lo que provocaba el asombro, aunque sus ojos color miel y su piel canela la distinguían en cualquier multitud. Era algo más profundo, más perturbador. Carmen, una mujer esclavizada, había logrado lo imposible: tres de los hombres más poderosos de la Habana, tres amos de plantaciones, tres pilares de la sociedad colonial, compartían no solo su lecho, sino también su obsesión por ella.

La historia comenzó dos años antes, en 1843, cuando Carmen fue vendida en el mercado de esclavos de la Plaza Vieja. Tenía apenas 21 años y ya había conocido tres plantaciones. Creció sin más familia que las manos callosas de otras mujeres esclavizadas, aprendiendo temprano que la belleza podía ser una maldición o una herramienta.

Don Rodrigo Álvarez de Mendoza fue quien la compró aquel día de marzo. Un hombre de 52 años, viudo, dueño de la segunda plantación de azúcar más productiva. Su mansión en El Vedado era un palacio de columnas dóricas. Rodrigo vivía con una melancolía que ni el ron ni los negocios conseguían curar desde que perdió a su esposa por fiebre amarilla.

Carmen entró en aquella casa como personal destinada a servir en las habitaciones privadas del amo. Las primeras semanas transcurrieron en silencio tenso. Pero una noche de tormenta, Rodrigo la llamó a su estudio. En lugar de avanzar hacia ella, simplemente señaló la silla frente a su escritorio. “Háblame”, dijo él. “Cuéntame quién eres más allá de lo que el mundo ve.”

Carmen, con desconfianza, habló. Le contó sobre su infancia, sobre los cantos de su madre, sobre los sueños que tejía mirando las estrellas. Rodrigo escuchó como quien bebe agua después de cruar el desierto. Descubrió en ella una inteligencia aguda. Y así, entre conversaciones nocturnas y silencios compartidos, nació algo que ninguno podía nombrar. Cuando Rodrigo la besó por primera vez, tres meses después, lo hizo con delicadeza. Carmen respondió no por obligación, sino por una atracción genuina. Descubrieron que el deseo puede nacer incluso en el terreno más imposible de las jerarquías.

Pero la Habana era una ciudad de ojos vigilantes. Don Álvaro Castellanos, socio comercial de Rodrigo y dueño de la plantación vecina, comenzó a notar cambios en su amigo. Durante una cena, Álvaro vio a Carmen servir el vino. Tenía 45 años, un matrimonio muerto de aburrimiento y una reputación de galán discreto. Pero Carmen era diferente; era esa mezcla de fuerza y vulnerabilidad.

Álvaro comenzó a visitar a Rodrigo con más frecuencia, buscando excusas de negocios. Una tarde, cuando Rodrigo viajó a Matanzas, Álvaro apareció en la mansión con documentos urgentes. Encontró a Carmen en el vestíbulo. “Sé que no soy bienvenido sin don Rodrigo”, dijo con voz suave, “pero necesitaba verte”.

Carmen sabía el peligro, pero reconoció en Álvaro una pasión contenida. Hablaron durante horas. Carmen descubrió su sensibilidad poética. Cuando se despidieron, sin haberse tocado más que en un roce accidental de manos, ambos sabían que algo había comenzado.

Los siguientes meses fueron un juego peligroso. Rodrigo, ajeno a todo, continuaba su relación con Carmen. Álvaro, consumido por el deseo, encontraba formas de estar cerca de ella. Y Carmen, atrapada, entendía que su vida era un tablero de ajedrez donde ella era la pieza más valiosa y la más vulnerable.

Una noche, después de una recepción, cuando Rodrigo subió ebrio a sus habitaciones, Álvaro encontró a Carmen en el jardín. “No puedo seguir fingiendo”, le dijo con voz temblorosa. “Esto nos destruirá a todos”, respondió ella. “Usted es amigo de don Rodrigo. Yo soy su propiedad.”

“No me importa el futuro”, susurró Álvaro, “solo quiero este momento”. Y en aquel jardín perfumado de jazmines, la besó con desesperación. Ella respondió, descubriendo que su corazón tenía espacio para emociones contradictorias: la ternura de Rodrigo y la pasión devastadora de Álvaro. Carmen se convirtió en amante de dos hombres que eran socios y amigos.

Pero el destino aún tenía preparada una tercera carta. Don Fernando Valdivia desembarcó en La Habana en julio de 1844. Venía de Sevilla, un hombre de 38 años, devastadoramente apuesto, pero marcado por el desencanto de haber perdido a su prometida. Rodrigo y Álvaro fueron encargados de darle la bienvenida.

La primera cena se celebró en la mansión de Rodrigo. Carmen supervisaba el servicio. Cuando entró al comedor, Fernando levantó la vista y su mundo se detuvo. Vio en ella una gracia natural, una inteligencia silenciosa, un espíritu indomable disfrazado de sumisión.

“¿Quién es ella?”, preguntó Fernando a Rodrigo. “Es Carmen, mi mucama personal”, respondió Rodrigo, con un énfasis en “mi” que no pasó desapercibido. Fernando notó cómo Rodrigo la seguía con la mirada, y cómo Álvaro se tensaba cada vez que ella entraba.

Durante las siguientes semanas, Fernando se convirtió en visitante frecuente, oficialmente por negocios, extraoficialmente para ver a Carmen. Un día, la encontró sola en la biblioteca. Ella se sobresaltó en la escalera y él la sostuvo por la cintura. El momento se alargó. “Perdóneme”, susurró él sin soltarla. “Necesito hablar contigo. Desde que llegué, no puedo pensar en otra cosa.”

“Esto no puede ser”, dijo Carmen temblando. “Usted no entiende la situación. Yo no soy libre.”

“Lo sé”, la interrumpió Fernando. “He pasado las últimas semanas investigando cómo comprar tu libertad.”

“No”, lo detuvo ella. “Rodrigo nunca me vendería.”

“Hay algo que no me estás diciendo”, dijo Fernando. “Rodrigo y tú… es más que amo y esclava, ¿verdad?”

Fernando dio un paso hacia ella y tomó su rostro entre sus manos. “Si la tragedia es el precio de sentirme vivo otra vez, entonces que venga.” Justo en ese momento, la puerta se abrió y un sirviente anunció a Rodrigo.

Esa noche, Carmen comprendió que su vida era una bomba a punto de explotar. Tres hombres, tres deseos, tres formas de amor o posesión. Fernando, por su parte, tomó una decisión: propuso a Rodrigo comprar una participación en su plantación, una excusa para tener acceso constante a la casa.

Carmen se movía entre tres mundos: la amante tierna de Rodrigo, la pasión prohibida de Álvaro, y con Fernando, un atisbo de futuro.

Pero las mentiras tienen patas cortas. Una tarde de octubre, Álvaro llegó sin avisar y encontró a Fernando saliendo de la habitación de Carmen. Los dos hombres se miraron y, en ese silencio, comprendieron todo.

“Parece que no soy el único que tiene asuntos privados en esta casa”, dijo Álvaro con voz helada.

“Tú no tienes autoridad moral para juzgarme”, respondió Fernando. “He visto cómo la miras. Tú también estás involucrado con ella.”

El silencio fue ensordecedor. Comprendieron la magnitud del desastre: tres socios, tres amigos, enredados en la misma trampa. Se encerraron en el estudio. La verdad emergió. Álvaro confesó su relación de meses. Fernando admitió sus sentimientos profundos. Ambos sabían que Rodrigo también estaba atado a ella.

“No podemos decirle a Rodrigo”, dijo Fernando. “Lo destruiría.”

“Si esto se hace público”, dijo Álvaro, “Carmen será la que más sufra. La sociedad la convertirá en el demonio.”

“Necesitamos un pacto”, dijo Álvaro lentamente. “Nadie dice nada a Rodrigo. Y encontramos la forma de manejar esto.”

Esa noche, llamaron a Carmen al estudio. “Siéntate, Carmen”, dijo Álvaro. “Prefiero estar de pie”, respondió ella.

“Sabemos que esta situación es insostenible”, dijo Fernando.

“Permítanme entender”, dijo Carmen con dignidad. “Ustedes dos discuten mi vida como si fuera un objeto. ¿Y ahora quieren incluirme? Qué generosos.”

Fernando se acercó. “Carmen, he investigado cómo comprar tu libertad.”

“¿Y luego qué, Don Fernando?”, replicó ella. “¿Cree que la libertad legal me hará aceptable? Soy una mujer negra, una exesclava. ¿Qué futuro me ofrece realmente?”

Los hombres callaron. Sabían que tenía razón.

“Entonces, ¿qué quieres tú?”, preguntó Álvaro.

Carmen miró por la ventana y, al darse vuelta, sus ojos brillaban con determinación. “Decido continuar con los tres, pero en mis términos.”

Los hombres la miraron atónitos. “Significa que si van a compartirme”, continuó, “que sea porque yo acepto compartirme, no porque soy propiedad de Rodrigo. Quiero que esto sea honesto, al menos entre nosotros. Quiero que reconozcan que tengo agencia.”

“¿Y qué hacemos con Rodrigo?”, preguntó Álvaro.

“Rodrigo es diferente”, dijo Carmen. “No sé si algún día podré ser honesta con él, pero por ahora, prefiero mantener esa relación separada.”

“Eventualmente todo colapsará”, dijo Fernando.

“Entonces colapsará”, respondió Carmen.

Sellaron un pacto imposible. Lo que ninguno de ellos escuchó fue el sonido de la puerta del estudio cerrándose suavemente en el pasillo. Lo que no vieron fue la silueta de Rodrigo alejándose en la oscuridad, habiendo escuchado suficiente.

Las siguientes semanas fueron una extraña mezcla de normalidad y tensión. Rodrigo había cambiado. Estaba más silencioso, más observador. Una noche, después de hacer el amor con una intensidad desesperada, la confrontó. “Carmen, ¿alguna vez me has mentido?”

El silencio de Carmen fue respuesta suficiente.

Rodrigo se sentó en el borde de la cama, dándole la espalda. “Lo sé, Carmen”, dijo finalmente, su voz cansada. “Lo de Álvaro. Sospecho lo de Fernando. Los escuché aquella noche en mi estudio.”

Carmen sintió que el suelo desaparecía. “¿Por qué no ha dicho nada?”

“Porque te amo”, la interrumpió él con voz rota. “Y porque entiendo que esta situación es producto de las circunstancias que yo mismo creé al comprarte. ¿Cómo puedo castigarte por sobrevivir?”

“No quería lastimarlo, Rodrigo.”

“Lo sé. Y esa es la parte más dolorosa. Prefiero compartirte, aunque la idea me destroce, que no tenerte en absoluto.”

“Eso no lo convierte en débil”, respondió ella, abrazándolo. “Lo convierte en humano.”

Aquella noche, la danza continuó, pero ahora con una honestidad brutal escondida. Pero la Habana es una ciudad de ojos que todo lo ven. Los sirvientes hablaron en los mercados, los cocheros intercambiaron chismes. El nombre de Carmen circuló en las tertulias, convirtiéndola en demonio o en víctima, según la audiencia.

El escándalo dejó de ser rumor cuando las esposas de Álvaro y otros comerciantes comenzaron a comentarlo en la casa del Capitán General. Una tarde, la esposa de Álvaro lo confrontó. “He escuchado cosas”, le dijo con voz helada. “Cosas sobre ti y una mulata que pertenece a Rodrigo. Espero que sean solo chismes maliciosos.”

Álvaro, atrapado, eligió el camino intermedio: “Son exageraciones, querida. Ya sabes cómo es esta sociedad. Cualquier trato con una persona de color se malinterpreta…”

Pero su esposa, Doña Isabel, no era tonta. “No me hables de ‘malinterpretaciones’, Álvaro. Me hablan de tres hombres. Tres pilares de la sociedad. Y una sola esclava. Esto no es un chisme; es una burla.”

La confrontación de Doña Isabel fue la primera grieta. En una semana, el dique se rompió.

El escándalo explotó no como un rumor, sino como un cañonazo en el puerto. El nombre de Carmen estaba en cada boca, pero ya no con fascinación, sino con el veneno de la moral ultrajada. Las damas de la élite cerraron filas. Los negocios de Rodrigo, Álvaro y Fernando comenzaron a resentirse. Los contratos se cancelaron. Las invitaciones a las recepciones del Capitán General cesaron. La sociedad habanera, construida sobre apariencias, no podía tolerar un secreto tan flagrante hecho público.

La presión destruyó el frágil pacto de los hombres. Álvaro, enfrentado a la ruina social y al desprecio de su esposa, culpó a Fernando de traer el desastre. Fernando acusó a Álvaro de cobardía. Y Rodrigo, el más herido, observó cómo su mundo se desmoronaba.

Una noche, Rodrigo llamó a Carmen a su estudio. Ya no había pasión ni ternura, solo un profundo y agotado cansancio.

“Carmen,” dijo, su voz ronca. “Esta ciudad nos ha devorado. Ya no puedo protegerte.”

Extendió un papel sobre el escritorio de caoba. Era su carta de manumisión.

“Rodrigo…”, comenzó ella, pero él levantó la mano.

“No es un regalo, Carmen. Es una necesidad. El escándalo te ha hecho la mujer más infame de La Habana. Si te quedas aquí como mi esclava, te destruirán. Si te quedas como mi amante, me destruirán a mí. Vete.”

Fernando, al enterarse, la buscó en el muelle esa misma tarde. Su propia reputación estaba en ruinas. “Ven conmigo a Sevilla, Carmen. Allí serás libre. Allí podemos…”

Carmen lo miró, el sol del atardecer caribeño golpeando su rostro. Vio al hombre que le ofreció amor, al que le ofreció pasión y al que le ofreció compañía. Pero en sus manos sostenía el único documento que importaba.

“No, Don Fernando,” dijo ella, su voz firme por primera vez sin rastro de miedo o súplica. “Ustedes buscaron en mí lo que les faltaba. Rodrigo buscó compañía, Álvaro buscó pasión, y usted buscó redención. Pero ninguno buscó verme a mí.”

Se giró, dejando a Fernando en el muelle.

Carmen caminó hacia el bullicio de La Habana, ya no como propiedad de Rodrigo, ni como el secreto de Álvaro, ni como el sueño de Fernando. El escándalo la convirtió en leyenda, pero su libertad la convirtió, finalmente, en ella misma. Se perdió entre la multitud, una mujer libre, dueña de su propio destino, dejando atrás las ruinas de los tres hombres poderosos que creyeron, por un instante, que podían poseerla.

News

Madre e hijo encerrados por 20 años: abrieron la jaula y hallaron a 4 personas

Los Secretos de Cold Branch Hollow I. El Mapa Mudo Más allá de donde el asfalto se rinde ante la…

El terrible caso del predicador religioso que encerraba a niños negros en jaulas por motivos de «fe»

El Silencio de la Arcilla Roja I. El Lugar que No Figuraba en los Mapas Más allá de las veinte…

La horrible historia de la mujer necrófila forense en Nueva York, 1902

La Geografía del Silencio: El Misterio de la Casa Bell En un valle silencioso donde las colinas bajas se encorvan…

(Ouro Preto, 1889) El niño más consanguíneo jamás registrado: un horror médico

La Sangre de los Alcântara: El Legado de Ouro Preto La lluvia golpeaba con una violencia inusitada contra los cristales…

La Ejecución TERRORÍFICA de Ana Bolena—Lo Que REALMENTE Pasó en Sus Últimos Minutos | Historia

El Último Amanecer de la Reina: La Verdadera Muerte de Ana Bolena La luz grisácea del amanecer se filtró por…

PUEBLA, 1993: LA MACABRA RELACIÓN DE LOS HERMANOS QUE DURMIERON DEMASIADOS AÑOS JUNTOS

La Sonata de los Condenados: El Secreto de la Casa Medina En la colonia La Paz de Puebla, donde las…

End of content

No more pages to load