Bajo el sol implacable del abril de 1845, la Hacienda São Bento do Mearim parecía, a simple vista, un modelo de orden y prosperidad en el interior de Maranhão. Los campos de algodón y arroz se extendían verdes y fértiles, y la Casa Grande, con sus muebles importados de Lisboa y su biblioteca de doscientos volúmenes, se erigía como un faro de civilización en medio del sertón. Sin embargo, la verdadera naturaleza de aquel lugar no residía en la superficie, sino en la oscuridad pétrea que yacía bajo los pies de los fieles.

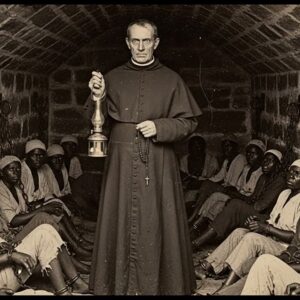

El dueño y señor de aquellas tierras era el padre Antônio Correa da Silva. Llegado a Brasil en 1832, enviado por la diócesis de São Luís, era un hombre de treinta y ocho años, formado en la prestigiosa Universidad de Coimbra. Su reputación era impecable; el obispo Dom Manuel da Madre de Deus lo describía en sus misivas como un hombre de “fe inquebrantable y disciplina ejemplar”. Cuando en 1834 recibió la hacienda como donación de un señor de ingenio moribundo que buscaba expiar sus pecados, el padre Antônio justificó la posesión alegando que las ganancias financiarían una nueva iglesia matriz en Codó.

Durante años, el padre cultivó una imagen de severidad justa. Vestía su sotana negra incluso bajo el calor sofocante, supervisaba el trabajo con un rosario de madera oscura en la mano y predicaba que la esclavitud era un orden divino. “El negro que obedece al Señor, obedece a Dios”, repetía en sus sermones dominicales, mientras los esclavizados de las propiedades vecinas bajaban la cabeza. Pero detrás de esa fachada de piedad, crecía una obsesión por el control absoluto.

En 1838, el padre ordenó la construcción de un sótano bajo la capilla de la hacienda. Oficialmente, era un depósito. En la práctica, era una mazmorra de piedra de cuatro metros por seis, con un techo bajo de apenas dos metros y sin ventanas. La única entrada era una trampilla de hierro en el suelo de la nave central de la iglesia. Él la llamaba eufemísticamente “sala de reflexión”. Allí, en la oscuridad total, con cadenas fijadas directamente a la roca húmeda, el padre Antônio comenzó a aplicar su particular visión de la corrección cristiana.

El punto de quiebre llegó a principios de 1845. Una ola de fugas sacudió la hacienda. Primero Benedito, luego Joaquina, después el joven Vicente. Los rumores de un quilombo organizado en la Sierra del Tiracambu, liderado por un tal Inácio, llegaron a oídos del sacerdote. Para un hombre que veía el mundo a través del prisma del bien absoluto contra el mal absoluto, aquello no era un simple deseo de libertad; era una “conspiración del demonio”.

El padre solicitó ayuda militar al presidente de la provincia, advirtiendo sobre una insurrección inminente. Cuando su petición fue denegada por falta de pruebas, Antônio Correa da Silva decidió que la justicia divina sería ejecutada por su propia mano. La paranoia se apoderó de él. Veía traición en cada mirada, conspiración en cada silencio.

El 23 de abril de 1845, la locura se materializó. El padre reunió a todos los esclavizados en el patio. Con una lista en la mano y la voz temblando de ira sagrada, leyó diecinueve nombres. Eran hombres y mujeres, jóvenes y mayores, acusados de “actitudes sospechosas”. Manuel, Josué, Pedro, Tomás, Simão, André, João, Caetano, Cipriano, Damião, Paulo, Joana, Teresa, Mariana, Isabel, Rita, Clara, Helena y Angélica.

Bajo la mirada aterrorizada de sus compañeros, los diecinueve fueron encadenados y obligados a descender por la trampilla hacia la oscuridad del sótano. El padre bajó con ellos, biblia en mano, y les leyó pasajes del Levítico sobre el castigo. “Aquí se quedarán hasta que Dios arranque la mentira de sus bocas”, sentenció antes de subir y cerrar el candado.

Lo que siguió fue un descenso lento y atroz al infierno. Durante las primeras semanas, los gritos de los cautivos se filtraban a través de la piedra, lamentos ahogados que perturbaban el silencio de la capilla. Pero el padre Antônio continuaba celebrando misa justo encima de ellos, su voz elevándose en latín mientras bajo sus pies diecinueve almas se pudrían en vida. Una vez por semana, abría la trampilla solo para arrojar agua y harina, sin mirar, sin hablar, dejando que la comida cayera sobre el suelo cubierto de inmundicia.

Para la segunda semana, un olor nauseabundo comenzó a invadir la iglesia. Era el hedor de la enfermedad, de la infección y de la muerte. La solución del sacerdote no fue la piedad, sino la cal. Ordenó a sus capataces verter cal viva por la abertura para enmascarar el “olor del pecado”, y continuó con su rutina, convencido de estar librando una batalla espiritual.

El horror se prolongó durante casi tres meses. Tres meses de oscuridad absoluta, de hambre, de sed y de locura. Abajo, en el espacio confinado, la humanidad se deshacía. Cuerpos entrelazados buscando calor, pieles desgarradas por los grillos de hierro, delirios provocados por la infección. Arriba, el padre escribía en su diario: “La purificación es lenta, pero Dios no tiene prisa”.

El silencio final llegó en la undécima semana. El 15 de julio de 1845, el padre Antônio, quizás vencido por el insomnio o por un atisbo de realidad, decidió abrir la cripta. Los capataces se negaron a bajar, repelidos por el hedor insoportable. El sacerdote descendió solo.

Lo que encontró fue una escena que lo perseguiría hasta la tumba. Diecisiete cadáveres en avanzado estado de descomposición yacían amontonados en el suelo. Pero en un rincón, contra la pared, dos figuras aún se movían débilmente: Josué y Mariana. Ambos estaban ciegos, sus pupilas blancas por la infección y la oscuridad perpetua, con heridas profundas en los pulsos y reducidos a esqueletos vivientes. Eran los únicos testigos que quedaban del apocalipsis privado de São Bento.

La maquinaria del encubrimiento se puso en marcha de inmediato. “Saquen a los vivos. Quemen a los muertos”, ordenó el padre con una frialdad espeluznante. Esa noche, una pira ardió detrás de la capilla. Sin oraciones, sin nombres, sin ritos funerarios; diecisiete vidas se convirtieron en humo y ceniza bajo el cielo estrellado de Maranhão.

Josué y Mariana no recibieron consuelo, sino una sentencia final de olvido. Fueron mantenidos con vida lo suficiente para recuperar un aspecto vendible y, semanas después, fueron entregados a un traficante de esclavos del Piauí por una fracción de su precio. Registrados simplemente como “ciegos” e “inútiles”, desaparecieron en los registros de una plantación lejana, borrados de la historia y de la justicia.

El padre Antônio limpió el sótano con agua, incienso y más cal. Las cadenas fueron fundidas. La capilla fue reconsagrada con una misa solemne a la que asistieron los terratenientes vecinos, quienes, cómplices en su silencio, jamás preguntaron por los diecinueve desaparecidos. En los libros de la parroquia, el año 1845 se cerró sin mención alguna a la masacre. Oficialmente, nada había sucedido.

Pero la memoria es una semilla resistente. Aunque el padre intentó enterrar su crimen bajo una nueva capilla construida en 1846, sellando el viejo sótano para siempre, la culpa comenzó a devorarlo. Se volvió un hombre huraño, atormentado por el insomnio. Caminaba por la hacienda de madrugada, murmurando oraciones que sonaban a súplicas.

El castigo final no vino de los tribunales humanos, sino de su propia mente fracturada. En 1854, durante una misa, el padre colapsó en el altar, gritando que veía las cadenas y los ojos blancos de sus víctimas. Pasó sus últimos meses delirando en su habitación, gritando los nombres de aquellos a quienes había condenado: “¡Manuel! ¡Tomás! ¡Mariana!”. Murió en septiembre de ese año, solo y aterrorizado, llevándose a la tumba el secreto oficial de su barbarie.

La historia intentó olvidar. Los documentos hallados en 1923 por el periodista Raimundo Lopes fueron desacreditados por la Iglesia y luego convenientemente destruidos en un incendio en 1930. La capilla fue demolida, y la hacienda São Bento dejó de existir, parcelada y vendida.

Sin embargo, en las senzalas y en las casas de los descendientes, la verdad sobrevivió en susurros. De abuelos a nietos, la historia del “sótano del padre” se transmitió como una letanía de resistencia. Una verdad que el tiempo, el fuego y el poder intentaron apagar, pero que insistimos en recordar. Porque mientras alguien pronuncie sus nombres —Manuel, Josué, Pedro, Tomás, Simão, André, João, Caetano, Cipriano, Damião, Paulo, Joana, Teresa, Mariana, Isabel, Rita, Clara, Helena y Angélica—, ellos no habrán muerto del todo en la oscuridad de aquel sótano olvidado.

News

El hijo del amo cuidaba en secreto a la mujer esclavizada; dos días después sucedió algo inexplicable.

Ecos de Sangre y Libertad: La Huida de Bellweather El látigo restalló en el aire húmedo de Georgia con un…

VIUDA POBRE BUSCABA COMIDA EN EL BASURERO CUANDO ENCONTRÓ A LAS HIJAS PERDIDAS DE UN MILLONARIO

Los Girasoles de la Basura —¡Órale, mugrosa, aléjate de ahí antes de que llame a la patrulla! La voz retumbó…

Un joven esclavo encuentra a la esposa de su amo en su cabaña (Misisipi, 1829)

Las Sombras de Willow Creek: Un Réquiem en el Mississippi I. El Encuentro Prohibido La primavera de 1829 llegó a…

(Chiapas, 1993) La HISTORIA PROHIBIDA de la mujer que amó a dos hermanos

El Eco de la Maleza Venenosa El viento ululaba como un lamento ancestral sobre las montañas de Chiapas aquel año…

El coronel que confió demasiado y nunca se dio cuenta de lo que pasaba en casa

La Sombra de la Lealtad: La Rebelión Silenciosa del Ingenio Três Rios Mi nombre es Perpétua. Tenía cuarenta y dos…

Chica desapareció en montañas Apalaches — 2 años después turistas hallaron su MOMIA cubierta de CERA

La Dama de Cera de las Montañas Blancas Las Montañas Blancas, en el estado de New Hampshire, poseen una dualidad…

End of content

No more pages to load