La Herencia Prohibida: Un Secreto de Sangre y Azúcar en Matanzas

El barco francés atracó en el puerto de Matanzas, Cuba, en marzo de 1765, concluyendo una travesía de seis semanas desde Le Havre. Dos figuras idénticas, Celestina y Margarita de Balmont, gemelas de veintitrés años, descendieron por la pasarela con una gracia que detuvo a los hombres en el muelle. Vestidas con trajes de seda oscura que marcaban su reciente luto, eran perfectamente idénticas: mismo cabello castaño, ojos avellana que cambiaban entre verde y dorado, piel pálida de aristócratas francesas, y la misma estatura notable para las mujeres de su época. Sin embargo, detrás de la perfección física, sus personalidades guardaban matices cruciales: Celestina, impulsiva y guiada por el instinto; Margarita, calculadora y siempre tres movimientos adelante.

Habían llegado a reclamar su herencia: la Hacienda Bellavista, una de las plantaciones azucareras más prósperas de Matanzas, construida durante veinte años por su padre, el Barón Antoine de Balmont. Antoine, quien había abandonado Francia en 1745 tras dilapidar su fortuna, había encontrado en el “oro blanco” cubano su verdadera vocación. Su testamento era inusual y provocador para la época: Bellavista, con sus 2,000 hectáreas, sus tres trapiches y 200 esclavos, se dejaba directamente a sus dos hijas solteras. La sociedad colonial cubana, acostumbrada a hombres manejando propiedades, quedó atónita. Pero el testamento era legalmente inatacable, y las gemelas, educadas con la Ilustración francesa, estaban determinadas a demostrar que podían manejar la vasta operación tan bien como cualquier hombre. Durante el viaje, habían devorado libros de cuentas, inventarios de esclavos y contratos, llegando a Cuba con un conocimiento profundo de la hacienda.

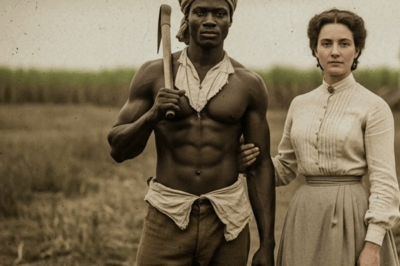

En el muelle las esperaba Don Rodrigo Maldonado, el administrador corpulento y curtido de cincuenta años, cuya reverencia formal apenas ocultaba su escepticismo y resentimiento ante la perspectiva de reportar a dos mujeres jóvenes. “Estamos ansiosas por ver la hacienda y comenzar a comprender completamente las operaciones,” respondió Margarita con una voz firme que no invitaba a la familiaridad. El viaje de dos horas a Bellavista mostró la realidad brutal: campos interminables de caña, y cientos de esclavos trabajando bajo el sol, vigilados por mayorales con látigos. Era la primera vez que confrontaban la base moral podrida de su herencia. Celestina sintió náuseas, pero Margarita observó con expresión neutral, calculando cómo navegar un sistema que les repugnaba pero del cual ahora dependían económicamente.

En los días siguientes, las gemelas se sumergieron en la operación de Bellavista. Cuestionaron a Don Rodrigo sobre gastos inflados y discrepancias en inventarios, demostrando una preparación que lo tomó por sorpresa. Los trapiches funcionaban día y noche, la máquina de la hacienda convertía cuerpos humanos en azúcar y azúcar en dinero con una eficiencia despiadada. Don Rodrigo, que esperaba que huyeran horrorizadas de vuelta a Francia, comenzó a darse cuenta de que estas jóvenes no serían figuras decorativas.

Entre la veintena de esclavos domésticos que servían en la Casa Grande, había uno que capturó la atención inmediata y secreta de ambas: Tomás. Tenía veintiséis años, alto y de una estructura atlética y elegante, con piel color ébano pulido. Lo que lo distinguía era su mente. El Barón Antoine, con una peculiaridad inusual, había notado su inteligencia y le había enseñado a leer y escribir en español y francés, permitiéndole acceso a su biblioteca. Tomás actuaba como secretario personal de Antoine, llevando registros y redactando correspondencia.

Fue Celestina quien primero lo encontró en la biblioteca, absorto en la lectura de Cándido de Voltaire. Tomás se levantó bruscamente, esperando el castigo. “¿Qué piensas de Voltaire?”, preguntó Celestina, ignorando la disculpa. Tomás, sorprendido por la pregunta filosófica real, respondió con una interpretación tan sofisticada como cualquiera que Celestina hubiera escuchado en París: Voltaire era sarcástico, y su obra argumentaba que el sufrimiento era evidencia contra la idea de un mundo ordenado para el beneficio. “Tienes razón,” dijo Celestina. “Claramente, en esta situación donde tú eres propiedad legal y yo soy tu dueña, no estamos en el mejor de los mundos posibles.” Tomás respondió: “Definitivamente no, señorita.”

Esa conversación abrió la puerta. Celestina comenzó a buscar excusas para visitar la biblioteca, encontrando en Tomás una conexión intelectual que no había hallado entre los hombres de su clase. Pero la conexión era más profunda: una atracción física innegable y absolutamente prohibida. La intensidad con la que Tomás la miraba, despertaba algo en Celestina que sus veintitrés años de vida controlada habían reprimido.

Margarita notó el cambio en su hermana: el ánimo elevado, el esmero en su vestimenta matutina, las miradas furtivas hacia Tomás. Movida por la curiosidad y una latente competitividad gemela, decidió investigar. Una tarde, visitó la biblioteca y encontró a Tomás organizando libros. Ella lo identificó correctamente por alguna sutil diferencia en postura, y la conversación que siguió fue tan estimulante para Margarita como lo había sido para Celestina. Margarita era aún más aguda, y ella también sintió la atracción prohibida: Tomás no era solo una mente brillante, sino un hombre físicamente magnético.

Esa noche, a solas en su salón, Margarita confrontó a Celestina: “Necesitamos hablar sobre Tomás. Te has interesado en él de formas que van más allá de apreciar su intelecto.” Celestina no lo negó. “Lo amo,” admitió. “Sé que es imposible, pero siento algo que nunca he sentido.”

Margarita asintió lentamente y luego pronunció las palabras que lo cambiarían todo: “Yo también.”

Celestina la miró en una mezcla de celos, comprensión y curiosidad. “¿Entonces qué hacemos?”, preguntó finalmente.

Margarita pensó por un momento. “Hacemos lo que siempre hemos hecho: compartimos.”

La idea era transgresora, pero para las gemelas que habían compartido todo, tenía una lógica perversa. Si ambas participaban en la transgresión, la culpa sería mutua, el secreto compartido. Celestina preguntó por la voz de Tomás. “Es nuestro esclavo, Celestina,” respondió Margarita con pragmatismo. “Legalmente no tiene voz en nada. Pero seremos amables, seremos generosas, haremos que su vida sea mejor, pero no finjas que tiene elección real. Nosotras tenemos el poder aquí.”

Implementaron el plan con precisión. Convocaron a Tomás y le explicaron que sería trasladado a una habitación privada adyacente a sus apartamentos, oficialmente para estar disponible para tareas nocturnas. Tomás comprendió las implicaciones de inmediato, pasando por la sorpresa, el miedo y la resignación. “Como ordenen, señoritas,” dijo simplemente.

Así comenzó un arreglo que desafiaba toda norma colonial. La primera noche fue Celestina. Entró en la habitación de Tomás y le aseguró, aunque ambos sabían que mentía, que no debía temer. Ella se acercó con ternura, no con dominación. “Quiero que esto sea bueno para ambos,” le susurró. Esa noche, Celestina descubrió una pasión que su educación aristocrática no la había preparado para sentir. La noche siguiente fue Margarita, quien era más intensa y exigente. Tomás se adaptó a cada una, dándoles lo que necesitaban, sobreviviendo con gracia en una situación imposible. Durante el día, mantenían las apariencias, Tomás sirviendo con deferencia, las gemelas manejando la hacienda. Pero los rumores, en voz baja, comenzaron a circular entre los esclavos domésticos. María Rosa, la cocinera criolla de la Casa Grande, observadora y pragmática, notó los signos.

Durante seis semanas, el arreglo continuó, y las gemelas se sentían más vivas que nunca. Y entonces, el horror: Celestina se dio cuenta de que no había tenido su sangrado mensual. Dos semanas después, y con náuseas matutinas, supo la verdad: estaba embarazada de Tomás.

Tres días después, Margarita hizo su propia confesión devastadora: “Celestina, yo también estoy embarazada.“

El horror fue total. Ambas embarazadas del mismo esclavo, con bebés que nacerían casi al mismo tiempo y que probablemente tendrían rasgos que revelarían su ascendencia mixta. Si se descubría, serían repudiadas, excomulgadas, despojadas de Bellavista. Tomás sería ejecutado de la forma más horrible posible.

Descartando el aborto por peligro y la fuga por imposibilidad, Margarita articuló la única solución dolorosa: “Tenemos que terminar esto con Tomás inmediatamente y cuando nazcan los bebés tendremos que darlos en adopción secretamente.” Celestina lloró, pero sabía que Margarita tenía razón.

Convocaron a Tomás juntos por última vez. Le explicaron la situación, la necesidad de terminar. Tomás escuchó en silencio, su rostro neutral, pero el dolor evidente en sus ojos. “¿Y los niños?”, preguntó con voz ronca. “¿Qué pasará con mis hijos?” “No podrás conocerlos,” respondió Margarita con firmeza. “Serán dados en adopción. Es lo mejor para todos.”

“¡Lo mejor!”, explotó Tomás, su compostura rota. “Ustedes toman todo, usan mi cuerpo, crean vida y luego simplemente desechan las consecuencias como si nada.”

“No tenemos elección,” dijo Celestina entre lágrimas. “Si hubiera otra forma, dímela.” Tomás, resignado, aceptó: “Hagan lo que deben hacer. No tengo poder para detenerlas de todas formas.”

Al día siguiente, Margarita, sin consultar a su hermana, tomó una decisión unilateral y brutal: ordenó a Don Rodrigo que encontrara un comprador para Tomás en otra región de Cuba, lejos de Matanzas. En una semana, se encontró un comprador en Santa Clara, a 200 km de distancia, que pagaría bien por un esclavo educado.

Cuando Celestina se enteró de la venta, su furia fue absoluta. “¿Cómo pudiste venderlo como si fuera ganado? ¡Él es el padre de nuestros hijos!”

“Precisamente por eso,” respondió Margarita con voz dura. “Mientras esté aquí, seremos tentadas a seguir pensando en él. Y eso es peligroso. Necesitábamos eliminar la evidencia, y eso incluye a Tomás. Si lo amábamos, nunca habríamos tenido la fuerza para dejarlo ir voluntariamente. Lo hice por ambas.”

Tomás fue enviado a Santa Clara sin que se le permitiera despedirse de las gemelas. Celestina se encerró en su habitación durante dos días, llorando de agotamiento.

Durante los meses siguientes, las gemelas ocultaron sus embarazos con ropas holgadas y limitando las visitas sociales. Fue María Rosa quien, al ver los vientres crecientes, finalmente las confrontó. “Señoritas, sé que están embarazadas ambas. No soy ciega ni estúpida y sé que necesitan ayuda.”

Las gemelas no tuvieron más remedio que confiar en ella. María Rosa les ofreció la solución práctica: Josefa, una partera criolla, para asistirlas en secreto en la hacienda, sin involucrar a médicos blancos que harían preguntas. Y después del nacimiento, ella conocía familias criollas y de libertos en Matanzas que tomarían a los bebés a cambio de pago, o conventos en La Habana que los criarían en orfanatos. Era una solución imperfecta, pero la única viable para su supervivencia social. Las gemelas aceptaron.

El trágico destino de los bebés de Tomás, la separación forzada, y el escándalo que continuaba como una sombra oscura sobre Bellavista, quedaban ahora en manos de la discreción de una esclava doméstica y una partera criolla.

News

“Dame un hijo y te daré la libertad”… Pero una noche se enamoró perdidamente de él.

La Herencia de Caña y Culpa El calor opresivo de Saint-Domingue lo aplastaba todo. Isabelle de Fontaine estaba en la…

El coronel expulsó a la amante con los gemelos recién nacidos, pero la esclava hizo algo que nadie esperaba…

La Herencia de las Gemelas de Balmont Matanzas, Cuba. Marzo de 1765. La brisa marina, cargada con el aroma a…

La esclava iba a ser utilizada por el heredero del coronel; ¡lo que hizo cuando vio esto dejó a todos atónitos!

A Escolha de Santa Cruz: Sacrifício e Redenção na Fazenda de 1857 O Coronel Sebastião Almeida despertou naquela manhã de…

Las Hermanas de la Montaña y sus Prácticas Repugnantes—Encadenaron a su Primo como Esposo…

La Fe, La Espada y El Pecado Inimaginable de Los Ozarks Era el año 1892, y en la profundidad del…

LA ESCLAVA QUE DIO A LUZ AL HIJO DEL CORONEL Y SE CONVIRTIÓ EN SEÑORA DE LA HACIENDA

La noche tropical de 1872 se abatió sobre Camagüey, Cuba, con una furia inaudita. Relámpagos plateados hendían el cielo, revelando…

El establo de cría de las hermanas Pike: 37 hombres desaparecidos encontrados encadenados (utilizados como animales de cría) Virginia Occidental, 1901

El Criadero de las Hermanas Pike: El Secreto Sepultado de Black Creek El polvo frío nunca se asentaba realmente en…

End of content

No more pages to load